井上二葉先生のこと

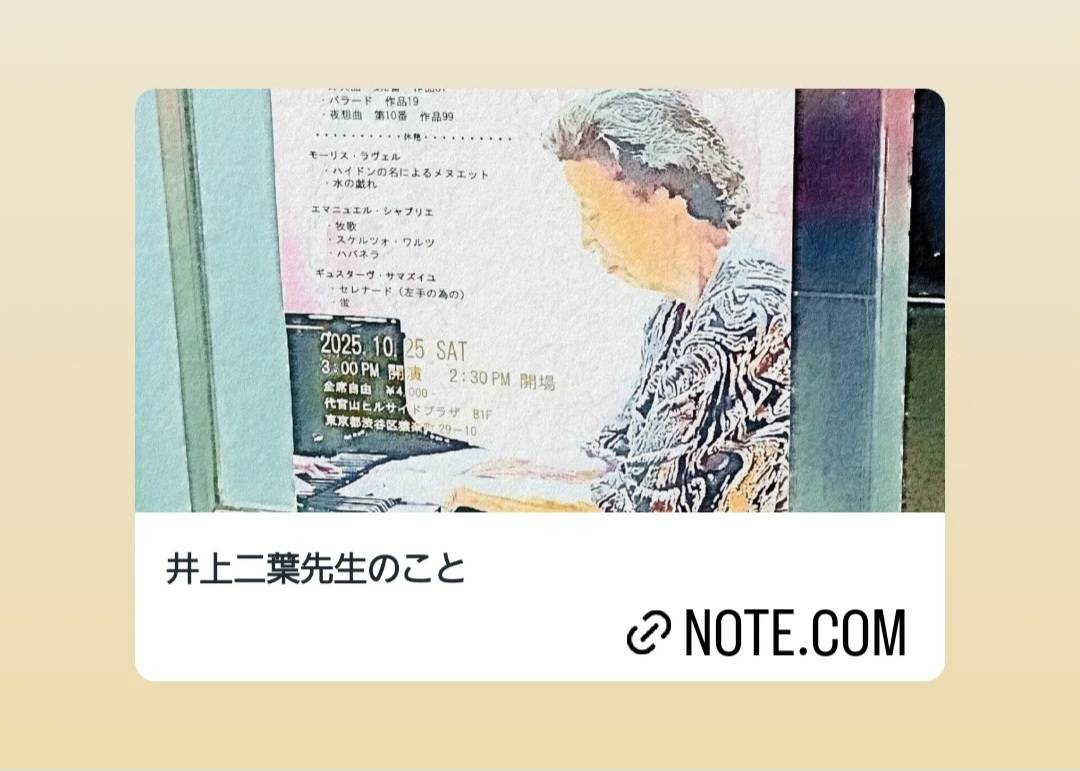

10月25日、代官山ヒルサイドプラザF1で開かれた「井上二葉 ピアノ独奏会」へ出かけた。

今回開かれた独奏会はその名のとおり、二葉先生の門下生や関係者の方々による「二葉先生を慕う会」が主催したものであっただけに、非常にアットホームな雰囲気で和やかなものだった。定員200人というコンパクトな会場だったが、生憎の小雨の降る中、二葉先生のピアノを聴こうと230人が会場を訪れていた。ステージは1センチの段差もなく地続きで、わずか2メートル先で演奏する二葉先生の手元が見える最前列の席で、その演奏を聴いた。

この日演奏されたプログラムは、モーツァルト、フォーレ、ラヴェル、シャブリエ、サマズイユ、シュミットとアンコールを含めて全14曲。95歳という二葉先生の年齢を考えると、14曲弾くこと以前に、ピアノに向かって座っているだけでも相当な体力と集中力が必要である筈だし、ましてや200人以上の聴衆の視線を一身に浴びているだけで気草臥れしてしまいそうだが、それをものともしないたおやかで凛としているところが、二葉先生の魅力である。

二葉先生の演奏は、鍵盤に沈み込んでいくような重厚な低音部の深みと、それとは対照的に余韻を残して徐々に消えていく弱音の美しさに加え、作曲家の意図を汲み取ることに重きをおき、現代のピアニストのように見苦しい自己陶酔やオーバーな演奏は決してせず、終始毅然としていて洗練された演奏である。ざっくばらんに言ってしまえば、洗い立ての白いワイシャツにアイロンを当てて、糊を効かせたような折り目正しい端整な演奏とでもいおうか。余計な物、添加物を可能な限り取り除いた無添加な演奏というのが最もしっくりくるかもしれない。

この日、二葉先生のピアノの音色が目に見えるように輝き出したのがフォーレだった。フォーレは二葉先生の最も得意とし力を注いできた作曲家の一人である。1974年、フォーレ没後50年にあたるこの年、フォーレのピアノ曲の全曲演奏会を日本人ピアニストとして初めて行い、それから更に半世紀を経た昨年、フォーレ没後100年を記念した演奏会を開いた。さらっと書いているが、この没後50年と100年という2つの大きな節目の年に、記念演奏会を開いたことはピアニストとして歴史的な偉業と言っても過言ではない。とりわけ、昨年の演奏会に至ってはピアニストである以前に、人として元気でいなければ成し遂げられないことであったし、ピアニストとしてピアノを弾けるだけの技量と体力を維持することができていなければ、決して成し得なかったことである。

ピアノを弾き始めて91年、ピアニストとして演奏活動を始めて73年を超えるキャリアを持つ二葉先生の演奏は、そんな偉業も手伝ってきっと崇高で威厳に満ちた近寄りがたいものなのだろうと勝手に想像していたが、私の期待は見事に裏切られた。そういったとっつきづらさやきどったところは微塵もなく、二葉先生のどこまでも勤勉で謙虚な人柄が滲み出ているものだった。

独奏会からもうじき一月が経とうとしているというのに、二葉先生にお会いして言葉を交わしたことで、私の気持ちは今に至ってもちっとも冷静さを取り戻してはいない。それだから、客観的に二葉先生のことを上手く書くことができないのである。

勝手気ままに書いてしまうのが許されるならば、二葉先生の演奏はその年齢に反してどこまでも瑞々しく、青春期の乙女のような、青空に羽ばたいていく鳥のような、そんな清々しさと解放感に満ちていた。それはきっと、二葉先生が今もなお真摯にピアノと向き合い、高みを目指して勉強を続けているからなのであろう。もしかすると、二葉先生の中には東京音楽学校(現・東京藝術大学)で熱心に指導を受けた恩師・安川加壽子先生や、フランスで1年間指導を受けたラザール・レヴィ先生の教えをずっと守り続けている、若き学生時代の二葉先生が存在し続けているのかもしれない。それくらい二葉先生の演奏は枯れることを知らない、今がまさに青春というような瑞々しく清々しい爽やかなものであった。

独奏会終了後、お疲れであったと思うが、主催者のK女史の計らいで、二葉先生にお会いして直接言葉を交わす時間をいただいた。

外交官を父に持った影響で、幼い頃から戦前の国内外のクラシック音楽に肌で触れ、1930年代からの正統派の演奏を今に伝えるピアニスト・井上二葉先生と直接言葉を交わすことになった私は、二葉先生を目の前にして緊張のあまり、二葉先生の奏でる演奏全体の感想を言わず、二葉先生の細く長い指から出される弱音の美しさが素晴らしかったと、最も印象に残ったことのみをお伝えした。すると、そんな私の率直な感想に二葉先生は、「恐れ入ります」とお答えになった。私は二葉先生の短くも慎ましやかな言葉に衝撃を受けた。これだけ長い歳月をピアノに向かい、その人生をピアノに捧げてきた、そんな女性である二葉先生から発せられた言葉が、「恐れ入ります」である。この言葉、この一言は二葉先生のその人柄を最もよく表していたのではないかと思う。

私は二葉先生が東京音楽学校の生徒だった当時、全盛を誇っていた日本を代表するピアニストであった野辺地勝久や恩師である安川加壽子、ショパンコンクール日本人初の出場者で聴衆賞を受賞した原智恵子、同コンクール日本人初入賞者の田中希代子らを指導した名ピアニストであるラザール・レヴィから直接指導を受けたピアニストの演奏を聴くことは、彼の死から61年を経た現在ではもう叶わないと思っていたのだが、そのレヴィから1年間パリで指導を受け、しかもフォーレに関しては特に厳しく熱心に指導を受けたという直弟子である二葉先生の演奏を間近で聴くことができたことは、今に生きる私にとって幸運以外何者でもなかった。二葉先生の演奏はもちろんのこと、あの時代のクラシック音楽の空気や、レヴィ先生のピアニズムが二葉先生に受け継がれている。それをピアニストとして、二葉先生の演奏を通して聴くことが出来るのである。

その感激も是非お伝えしようと、安川先生やレヴィ先生の名前を口にすると、二葉先生は「先生方の教えは常に心に留めて、心がけて演奏はしているけれど、指の方が思うように動いてくれなくて」と、わずかばかり残念そうにおっしゃった。確かにこの日、二葉先生はプログラムの前半、曲の合間に左手を大きく結んだり開いたりされていた。ピアニストであっても生身の人間である。天気も悪かったこともあってか、もしかしたら先生の手の状態は万全ではなかったのかもしれない。

私は若き日の、今よりももっとバリバリピアノを弾いていらした二葉先生の全盛期を存じ上げていないから、それに対して何も返す言葉はなかったが、恩師である安川先生の年齢を遥かに超え、人としてもピアニストとしても、これだけ長い間健康で幸せな人生を送り、安川先生とレヴィ先生の教えをしっかり守りながらピアニストとしてその才能を枯らすことなく精進し、その一方で教育者として後進の育成に力を尽くしてきた日々を思うと、胸を熱くせずにはいられなかった。

これからも、1日でも長くピアノを弾いていただきたいとお伝えすると、二葉先生は微笑みながらも少し困ったような顔をされた。無理なお願いなのは重々承知の上だが、私は二葉先生の端整で無添加な演奏が好きであるし、今の二葉先生の弾かれるピアノが何よりもっと聴きたいのである。

二葉先生に宛てた手紙の中にも書いたのだが、私は二葉先生が大きな歩幅でゆっくりとエレガントにステージを歩く姿を拝見するのも、その演奏を聴くのと同じくらい好きである。この日も、シルクのような生地で仕立てた素敵な衣装を身に纏い、颯爽とピアノに向かって歩いて来られた二葉先生は素敵だったし、何より優雅で格好良かった。衝立に衝突し、聴衆の心配をものともせず何事もなく澄まして舞台袖に引っ込んだ、わずかばかりおっちょこちょいでお茶目な二葉先生も微笑ましかった。

二葉先生のお元気な姿を目にし、言葉を交わすことのできた私は、帰り際感極まって涙を堪えることができなかった。その理由は、この時胸椎を骨折し入院中だった私の母にあった。手術は上手くいったが元の生活に戻れるのか様々な不安に苛まれ、母の不在で慣れない日々の生活に草臥れ果てながらも、二葉先生のピアノを聴くことが私のこの一月の間の励みであり、大きな心の支えとなっていたからである。そんな私事を二葉先生に思わず吐露してしまったのである。二葉先生は私が泣き止み落ち着くまで辛抱強く、私の途切れ途切れの言葉に耳を傾けて下さり、最後には「お母様、早く良くなられるといいですね」と、あたたかい言葉をかけて下さった。

二葉先生の奏でるピアノに、二葉先生の存在にどれだけ私の心は慰められ、力づけられたことであろう。そのピアノ、存在が一人の男の生きる希望、灯になったことをチャンスがあったらその本人である二葉先生に、私は直接伝えたかったのである。二葉先生と一緒に写した写真を見る度に、感謝の気持ちをお伝えすることができて本当に良かったと思うのである。

井上二葉先生のこと

2025年11月13日 書き下ろし

2025年11月19日 「note 」掲載