東山界隈 ― 湿度の中の人々 ―

七条大橋の包丁草

七条大橋のたもとに、誰も気づかないような小さな河川敷の陸地がある。

秋は芋のような葉っぱがひらひらして、夏は…包丁草。

正式な名前は知らない。調べる気もない。

でも、包丁草って勝手に呼んでる。なんか…そういう感じの葉っぱ。

尖ってて、深緑で、刃物みたいな線が入ってる。

あたしはそこに、毎朝と放課後、通るたびにちょっとだけ座ってる。

座るっていうか、立ち止まるって感じ。

ちょっとだけ、何も考えない時間。

誰にも知られてない、あたしだけの場所だった。

去年のある日。

白いシャツ着た観光客の男が、その場所に降りてた。

缶コーヒー片手に、スマホでパシャパシャ写真撮って。

心の中でちっちゃい自分が、ものすごい声で叫んでた。

やめろ、そこは、そこは、あたしのとこや。

誰のもんでもないけど、誰のものにもしたくないんや。

…それ以来、なんとなく、行くのを避けた。

見ると悲しくなりそうで。

その男がまたいたら、って思っただけで、腹の中がぎゅってなる。

でも、今年の夏。

包丁草がぼうぼうに生い茂った。

誰も踏み入れない。座れない。

観光客の姿も、とうとう見なかった。

それが、もう、嬉しくて嬉しくてしかたなかった。

誰にも言えないことって、ある。

しかもそれが、自分でもちょっと気持ち悪いくらい嬉しいときって、

もっと言えない。

包丁草の中に立って、風で揺れる葉の音を聞いた。

ざわざわざわ。

あたしの心が笑ってた。

誰かに見られる喜びより、

見られないままでいる幸せって、あるんだと思う。

猫のいない坂

うちのおばあちゃんが言うには、

昔はこのへんにも猫がいっぱいおったんやて。

でも、いまはおらん。

一匹も。

見たことない。

八坂さんの方まで歩いても、

軒下にも、路地にも、

猫の声はせえへん。

「なんでやろ?」って聞いたら、

おばあちゃんはちょっと黙ってから、

「みんな、三味線になったんかもなあ」って笑った。

ぼくはその日から、

三味線がちょっと怖くなった。

お稽古事でお姉ちゃんが通ってるお師匠さんの部屋の、

柱に立てかけてある三味線。

胴のとこを、じっと見ると、

なにかの目玉が閉じてるみたいに思えるときがある。

祇園こうぶっていうとこでは、

夜になるとお姉さんたちがその三味線を鳴らしてるらしい。

ぼくはまだ見たことないけど、

その音に猫が入ってるんやと思うと、

耳をふさぎたくなる。

東山の坂を下って、

また上って、

それでも猫はおらん。

鳴かへん。

眠らへん。

死んだあとも、音になってしまう。

ぼくは、

なんか、

この町がこわい。

でも、

たぶんそれは、ぼくだけなんやと思う。

辻斬り

東山三条の小さな喫茶店で、彼はいつも決まった席に座っていた。

カウンターの角、観葉植物の影。

私はその視線に、もう何度も体をなぞられていた。

眼鏡の奥にこもる目は、礼儀正しく、執拗だった。

瞬きの間に評価し、すれ違いざまに保管する。

だが彼は言葉を発しない。ただ、じっと見る。

まるで地蔵のように。

私はノートPCを広げた。

指が沈黙を破る。キーボードが、彼の存在を言葉で汚していく。

「彼の視線は、水の濁りだ。

一度入ったら、抜けられないヌルヌルの底に引きずり込まれる。」

文は進む。

彼は何も変わらない。

しかし私の中では、既に彼は“斬られて”いた。

「その目は、神のふりをした犬の目だ。

下から覗き上げて、媚びて、歯を隠す。」

カフェの中はジャズとアイスコーヒーの汗ばみ。

彼はカップを持ち上げ、こっちを向いた。

その瞬間、私はそっと目を逸らした。

言葉はまだ止まらない。

「彼は私を見ているのではない。

若さという物体を、棚に並べている。」

次の日も、その次の日も彼はいた。

そして、ある日突然、いなくなった。

空いた椅子は、ただそこに在る。

肩が、少しだけ軽くなっていた。

けれど、奇妙な空虚さが胸に溜まる。

――自分は、見られることで完成していたのではないか。

そんな疑念が、湿った夏の空気と共に喉に貼りついた。

その夜、私は全ての文章を消去した。

「作品」ではなく、ただの呪詛だったことに気づいてしまったからだ。

それでも翌日、また喫茶店に向かった。

パソコンは持たず、小さな文庫本だけを手にして。

カウンターの角に空席はあったが、奥の窓辺に座った。

彼を斬ったことに満足していない。

でも、斬らずに済ますほど、世界を赦しているわけでもない。

ページをめくりながら、

目の奥で、また別の誰かを斬る準備をしていた。

灰皿のあった朝

シゲさんは、毎朝7時すぎに来る。

チューハイ、新聞、セッターのソフトパック。

何も言わなくても私がレジに立ってるときは、目だけで会釈して、

ぴしっとお金を出して、

「今日も頼むわ」と、まるで薬を受け取るみたいにタバコを受け取って帰る。

店の前にあった灰皿で、新聞をめくって、

チューハイをちびちびやりながら、タバコに火をつける。

真夏でも、真冬でも。

その姿が、いつの間にか「朝の風景」になってた。

でもある日、その灰皿がなくなった。

本部の方針ってやつで、

「健康志向」「イメージアップ」とか、そんな理由だったと思う。

次の日も、シゲさんは来た。

でも、手にした新聞を眺めながら、灰皿がなくなった場所をじっと見て、

一言も何も言わずに、そのまま帰っていった。

それが最後だった。

別に、仲が良かったわけじゃない。

でも――

なんていうか、

こっちが勝手に「見守られてる」ような気持ちでいたのかもしれない。

灰皿がなくなった場所に貼られた禁煙ポスターが、

妙にうるさく見える日がある。

健康? たぶん、そうなんだろう。

でも、シゲさんのあのタバコは、

あの人が、今日もここに生きてるっていう、

誰にも知らせないサインだったような気がする。

今日も朝の京女ラッシュが過ぎて、

新しいお客さんが変な総菜パンとコーヒーを買っていく。

私も、新しい顔を覚えていく。

だけど、

灰皿のあったあの場所だけは、

シゲさんの椅子のままだと思ってる。

松原橋

夜の松原橋を渡っていると、

前方からすごい勢いの自転車が迫ってきた。

風の音がざっと流れて、

すれ違いざま、その子の顔が見えた。

頬が赤くて、目が笑ってて、

でも何よりも、あの“もこもこの服”が、全部を物語っていた。

舞妓だった。

いや、正確には「元の姿を封印した舞妓」だった。

もっこもこのフード付きパーカーに、分厚いレギンス、そしてダサかわいいスニーカー。

全速力。

もう、本当に、笑ってしまうくらい自由で、素だった。

ああ、明日休みなんだな。

その瞬間、ぜんぶ理解できた。

茶屋で何十人もの大人に気を使って、

お座敷で笑顔を貼り付けて、

言葉遣いも、姿勢も、歩き方も、

全部ぜんぶ「つくらなあかん」日常の中で、

今この瞬間だけ、彼女は「自分」に戻ってるんだ。

爆走する自転車。

爆走する秋の夜風。

そして、それを見送る自分のなかに、

どうしようもないくらい、

羨ましさと、微笑ましさと、少しの寂しさが混ざって流れていった。

あのスピードの中で、

彼女は何を感じてたんだろう。

誰にも会わず、誰にも止められず、

ただ風を切るあの顔を、

俺は、たぶんずっと忘れないと思う。

臭くない人なら

ヒールが足に食い込む感覚に、もう痛いとも思わなくなったのはいつからだろう。

祇園の交差点の角。

キャッチ禁止って書かれた看板の前で、

私は「キャッチじゃなくてご案内です」って言い訳しながら、

今日も立ってる。

「メイドカフェ、どうですか〜」

「1時間3000円で飲み放題です〜」

笑顔、声のトーン、立ち位置。

全部マニュアル通り。

でも、足だけはマニュアル通りにいかない。

靴ずれのところ、また擦れた。

痛い。ムカつく。

誰も見てないけど、平気なふりをする。

お客さんの顔を見るたび、考える。

この人、店まで連れてったら怒鳴るかな。

触ってくるかな。

ねちねち話しかけてくるかな。

それとも…ただ黙って座っててくれるかな。

臭くない人なら、誰でもいいのに。

本当にそれだけなのに。

今日の私はそれすら引き寄せられないらしい。

プラカード重くて、少し前屈みになると、

スカートの裾が風でめくれる。

酔っ払いが一瞬こっちを見たけど、

興味なさそうに目をそらした。

ひれ伏したまえ。

祇園って、綺麗にライトアップされすぎてて、

逆に自分のくすみが全部見える気がする。

化粧も、制服も、ぜんぶ反射して、

「嘘やろ?」って顔でこっち見てくる店のウィンドウが嫌い。

でも、あと1時間立てば終わる。

もうちょっと。

スマホがピッと鳴って、

「いま空席7、がんばってー」と店長のDM。

がんばって、か。

頑張ったら、何か変わるんかな。

足の皮が破れたとこに、血が滲んでる。

でももう、気にならない。

私はまた声を張る。

「おにいさん、メイドカフェ、どうですか?」

臭くない人なら、それだけでいいのに。

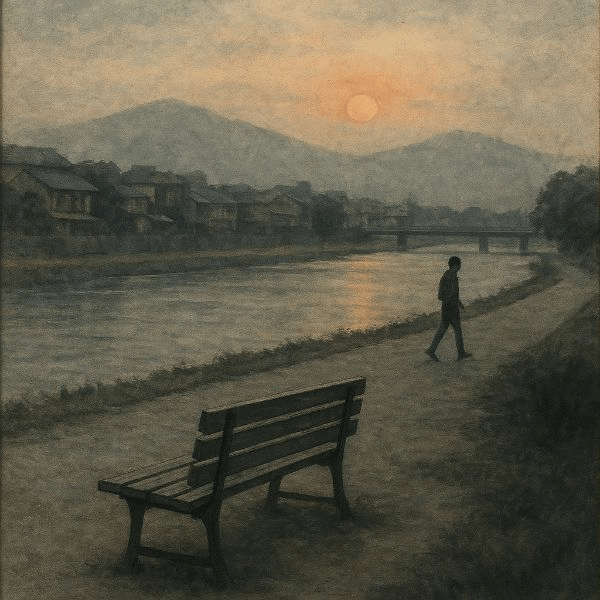

千の顔

朝の京都は水墨画のようだった。曇天に霞む鴨川を渡り、あたしは静かに三十三間堂の門をくぐった。観光客の足音もまだまばらで、境内には鳥の囀りすら遠慮がちに聞こえる。

あたしはここが好きだ。千体千手観音がずらりと並ぶあの空間に足を踏み入れるたび、胸の奥がざわつく。あの無数の瞳、千の手、それらがひとつの意思に収束する感覚。

――これは祈りじゃない。命令だ。

そう思う。

祈りとは本来、弱き者が天にすがる行為であるはずだ。しかし三十三間堂に並ぶ観音像の視線は、まるでこう言っているようだ。

「救われたければ、見せてみろ。お前の内臓の奥から絞り出す、真の叫びを」

祈りは暴力だ。願いを込めて手を合わせるその手は、見えない何かを殴りつけている。世界を、自分を、あるいは神仏を。

あたしは十二年前、ここで母を見送った。乳がんで痩せ細った身体を抱えて、母は最後の京都旅行にここを選んだ。

「きっと…千の手がね、あんたを守ってくれると思って」

母はそう言ったけど、あたしはあのとき、守られたなんて思わなかった。ただ――

罰されたのだと思った。

母が娘の未来を願って命を賭けたその祈りは、やがてあたしをこの道へと引きずった。刃物を扱う資格を得て、他人の命を預かる。オペ室の中央で、心臓が震えるような瞬間に出くわすたび、観音像の顔が脳裏をよぎる。

それでも、あたしはここへ来る。来てしまう。

静かに堂内を歩く。千の視線が、千の手が、あたしを貫く。

赦してくれなんて、思わない。

ただ、見ていてほしい。あたしが今日も、祈りという暴力を振るいながら、誰かの命を引き戻しているということを。

あたしは三十三間堂が好きだ。

祈りという暴力がそこにはある。

そして、それを受け止めてくれる千の顔がある。

蝉の階段

マンションの階段は、いつも湿気を纏っている。

夏の終わりの熱気がゆっくりと沈み、昼のざわめきが去った後のような、ひんやりとした風が踊る。

コンクリートの壁に薄い水の跡がまだ残っていて、それが微かに照明を反射している。

蝉が一匹、静かに死んでいた。

それは昨日も同じ場所にあったのかもしれないし、明日もそこにあるのかもしれない。

だれもそれを拾い上げることはない。いたわることも、弔うこともない。

ただ、風景の一部としてそこにいる。

あまりに当たり前のように。

今日の私は、足を止めた。

薄緑の羽が、まるでちぎれそうに欠け散らし、脚はわずかに震えた痕跡のまま固まっている。

その姿が檀林皇后九相図のひとコマのように見えたのだ。

あの時代、死は生活のすぐそばにあった。

生の中に死があり、死の中にもまだ生が残っていた。

誰も目を背けず、それが日常だった。

でも、今の私は、この死をじっと見て、なぜだか自分の死を強く意識していた。

いつもなら見過ごしていたはずの蝉の亡骸が、今日はどうしてか「死骸」に見えた。

昨日までの私は、風景として見過ごしていたのに。

34歳。

もう若くはない、と感じることが増えたせいだろうか。

いつか自分も、こんなふうに誰にもいたわられず、弔われず、風景の一部になるのだろうか。

そんな考えが、胸の奥にひやりとした重みを残した。

この階段は、毎日昇り降りする場所だ。

昨日も、今日も、きっと明日も。

でも今日の死骸は、昨日のそれと同じではない。

そして、今日の私も、昨日の私ではない。

私はこの死骸に、一瞬だけ、祈った。

生きているものは、いつか必ずそこに辿り着くことを、どうか許してほしいと。

そしてまた、この階段を昇る。

何事もなかったように。

けれど、踊る風が、ほんの少し冷たく、背筋を撫でていった。

今日の私の中に、まだ残る死骸の像を、そっと抱えながら。

扇塚下

五条大橋の下、こっち側は音が響かない。

靴音が湿った土に吸われて、

私のステップは、どこにも届かない。

それがちょうどいい。

ここなら誰にも見られない。

だけど川風と光だけは、見てくれる。

私は10年前まで、舞台に立っていた。

祇園のライブバー、時にはホテルのホール。

照明がまぶしくて、見下ろす客席の顔はいつも黒い影だった。

その闇に向かって踊るのが、

昔は好きだった。

でも、拍手と注文の音の区別がつかなくなって、

靴音がだんだん無力に感じてきた。

もっと深く沈める場所が欲しくなった。

もっと、聞こえない場所が。

最初にこの橋の下で踊ったのは、

たまたまだった。

酔っていた。

靴も履いてなかった。

でも、気づいたら、

ここにしか戻れなくなっていた。

土はやわらかく、冷たく、

それでも私の踏み下ろす音を受け止めてくれる。

誰にも「すごい」と言われない。

誰にも「まだやってるの?」と笑われない。

拍手も批評もない。

その代わり、川のにおいと、草のざわめきがある。

いつからか、私はフラメンコを踊っているふりをして、

自分を消そうとしていたんだと思う。

だけど、この橋の下でだけは、

私は私のままで立っていられる。

かかとが泥に沈む。

それでも、打つ。

もう誰にも届かない音を。

それでも打つ。

アオサギが笑う。

私はまだ、終わっていない。

スパイスセメダイン

模型屋さんがカレー屋さんになった。

それだけのこと。

でも、通るたびに、

「ちがう」と思ってしまうのは、なんでだろう。

私はその模型屋さんに、

ちゃんと入ったことがなかった。

外から中をのぞいたことが何回かあるだけ。

小さい戦車とか、

変な形のロボットとか、

店の奥のほうにはおじいさんみたいな人が座ってて、

白いランプの下でずっと何かを削っていた。

私が小学生のとき、

その前を通ると、いつも接着剤と埃の匂いがしてた。

なんとなく古くて、

入りにくくて、

でも、ずっとそこにある気がしてた。

今は、カレーの匂いがする。

スパイスの、よく知らない世界のにおい。

おしゃれな看板がかかって、

ガラス越しにカウンターの椅子が並んでる。

誰も悪くない。

模型屋のおじさんが亡くなったって、

たぶん、誰かが言ってた。

空き店舗に新しいお店が入るのは、当たり前のこと。

でも、

その匂いが、

前にあった音をぜんぶ消していく気がして、

私は息を止めて自転車をこぐ。

静かに、通り過ぎる。

あの店の中で何も買ったことのない私だけど、

なんだか裏切った気がする。

カレー屋さんが悪いわけじゃないのに。

街が生きてるって、

こういうことなんかな。

誰かがいなくなっても、

誰かが笑ってくれるように、

匂いを変えて、音を変えて、

それでも道だけは、ずっと同じ方向にのびてる。

私は、

たぶん、

まだこの町が変わるのが、

ちょっと「ざまあみろ」って感じなだけなんやと思う。

夜にカラスが鳴くときは、朝に必ず人が死ぬ

夜の十時すぎ、洗濯物を取り込みに出たときだった。

カア。

カア。

聞こえた。

カラスの声。

東山の空は真っ黒じゃなくて、

少しだけ藍色が混ざってる。

その空に、ゆっくりと羽ばたいていく黒い影がひとつ。

うちの祖母は言ってた。

「夜にカラスが鳴くと、朝に誰か死ぬ」と。

私はそれを小さい頃から、

なんとなく本当だと思っていた。

だって、言った次の日はたいてい、

お寺の前に花が供えられてたり、

町内のスピーカーが変な音を鳴らしたりする。

私は祈るような気持ちで、

物干し竿からハンガーを外す。

祖母はすでに寝ていた。

「夜に体を冷やすと、あの世が近うなる」とか言って、

早々に布団に入ってしまう。

カラスはもう一度鳴いた。

今度は、すこしだけ近い。

私は空を見上げるけれど、何も見えない。

だけど、見えないくせに、

そのカラスが私を見てる気がしてならなかった。

人は死ぬ。

それは当たり前。

でも、「誰かが死ぬ」と知ってしまうのは、

ちょっとした呪いだ。

私は静かに窓を閉める。

明日、学校へ行く途中に、

誰かの家の前に花が置かれていないことを願いながら。

けれど、

心のどこかでは、もう知っていた。

この町では、

そういう「音」が合図になっていることを。

そして、

私はその音を、

たぶん、もう何度も聞いてしまっていることを。

私は狂女

私のことは、老いた狂女だと思ってくださってけっこう。

この坂を毎朝ゆっくり降りていく女。

髪は白く、服は少し季節を間違えていて、

ひとりで何かをぶつぶつ呟きながら歩く女。

でも聞いてごらんなさい。

私が呟いているのは、呪いじゃない。

祈りでもない。

もっと、根っこの深いもの。

あれはね、「記憶」です。

東山は変わった。

祇園も清水も、観光客であふれて、

新しい匂いが通りに吹き込まれていく。

でも私は、まだ古い匂いのほうを信じている。

この壁のしみは、あの雨の日の跡。

あの石畳の角には、昔ひとりの女が蹲って泣いた。

私が泣いたんじゃない。

でも、私の体のどこかがそれを覚えてる。

誰も信じないでしょう?

誰も見えないでしょう?

だから私は、老いた狂女なんです。

そう思ってくださって、けっこう。

哀れんでいただかなくていい。

私は、この街の過去を担ぐカラスです。

時々、夜に鳴きたくなるのです。

誰かが、朝に死んでしまうような声で。

六道まいりのあと

最初はただの好奇心だった。

京都に来て、ふと聞いた六道珍皇寺のこと。

「六道まいり」? 何か面白そうな儀式があるらしい、

そう思って、軽い気持ちで足を運んだ。

境内は思ったより狭く、蝋燭の灯りが揺れて、どこか遠い場所みたいに見えた。

でも、私はその光の揺れに目を奪われて、

お守りのようなものを買ってしまった。

「死者の魂に祈る」なんて、ちょっと幻想的で、

どこか自分の旅のアクセントになればいいなと思ってた。

けれど、帰り道、足元が重くなった。

空気が変わった気がした。

道行く人の顔が、どこか陰を帯びて見えた。

夜、ホテルの部屋で窓を開けると、

外から低いうめき声が聞こえたような気がした。

それは風のせいだと思いたいけど、胸の奥がざわつく。

翌朝、また寺に行ってみた。

誰もいなかった。

友達には話せなかった。

ただの気のせいだと言われるのが怖かった。

あの場所は、遊びで来るところじゃなかった。

今はそう思う。

祈りは、ただの言葉じゃない。

それは、誰かの命と重なっている。

私は、軽々しくそれを踏みにじったのかもしれない。

あの日の蝋燭の灯りが、

まだ瞼の裏で揺れている。

晩餐

講義のない日は、京阪に乗って大阪まで出る。

あの雑多な街のざわめきが、時々私を呼ぶのだ。

特急が枚方市から京橋まで駅をとばす間に、別の人間になるような感覚がある。

汗と油煙の混じった風は、街のコンクリートを伝って私の肌にまとわりつく。

兎我野で出会う男たちは、どこか汚れている。

爪に染み付いた黒い垢、香水の上に重ねる煙草の残り香、耳の後ろの湿った体臭。

その汚れが、私には必要だった。

抱かれるたびに、ベッドのシーツのざらつきが背中に擦れ、首筋に流れ落ちる汗がくすぐったい。

痛みが少しずつ麻痺していく感覚が、安堵に似ていた。

その金でたらふく焼き肉を食べ、酒を飲む。

濃いタレと、おろしにんにくをたっぷり絡めたハラミが、網の上で音を立てる。

じりじりと焦げる香りが、飢えを刺激する。

口の端に脂が残り、舌で舐め取る。

灰皿に山積みになった吸い殻の向こうで、氷の溶ける音がしていた。

煙が目に染みるあの店の灯りの中で、私は少しだけ自由を感じている。

不揃いな蛍光灯が、油で黄ばんだ天井を薄く照らしている。

誰も私を見ない。誰も私に触れない。

帰りの電車。

窓の向こうに流れる夜景。

真夜中の街灯が、雨に濡れたアスファルトの上でぼやけている。

人影が一つ二つ、地面に染みのように落ちていた。

誰も知らない私。

誰も触れられない私。

若かろう、美しかろう、臭かろう。

これが私だ。

声に出さなくても、心の中で何度も繰り返す。

網膜に夜景がにじむ。

車両のガラスに映る自分の輪郭を見つめながら、じっと繰り返す。

これが私だ。

ガロ

あいつが好きだった。

本気で、馬鹿みたいに。

でも、好きすぎて、もう憎くてたまらなかった。

むしろ、殺してやりたいぐらいだった。

そのぐらい、全部が奪われそうで怖かった。

だから、強がった。

笑った。

壊した。

本音を吐くぐらいなら、自分の喉を噛みちぎった方がマシだと思った。

あの夜、言ってやった。

「私を繋いでいたいなら、三回まわって鳴いてみろよ」

喉の奥に鉄の味がした。

化学繊維みたいに丈夫に見せてた自分の皮膚の下で、かさぶたが剥がれて、赤い血が滲み出してた。

でも、それが心地よかった。

痛みがなきゃ、生きてる気がしなかった。

あいつは、笑ってごまかした。

その笑いの奥で、何かが剥がれてるのがわかった。

私と同じ傷が、あいつの中でも膿んでやがる。

でも、見せない。

ずっと、見せない。

それがあいつだから。

明日からまた、あざといデカリュックを背負う。

あれは私のクリミア半島だ。

あの中に詰めてるのは、涙と膿と、剥がれ落ちた私の破片だ。

誰にも渡さない。

誰も触るな。

これは私の全部だ。

誰かが道の向こうから見てる気がしたって、無視する。

胸の中で、脈打つように思う。

私は私の足で立つ。誰のものでもない。

涙はまだ出さない。

リュックの奥で、膿んで腐って、いつか新しい皮膚になるまで待たせてやる。

「三回まわって鳴いてみろよ」

あの言葉がまだ、喉に刺さったまま。

抜く気はない。

抜いたら、本音が吹き出して、私が死ぬから。

棘が深く食い込むたびに、あいつを思う。

あいつもきっと、同じ場所を痛がってる。

それが嬉しくて、悔しくて、泣きそうで、でも絶対に泣かない。

痛みがある限り、まだ私は、私のままでいられるから。

いつか窒息する母へ

母はいつか窒息するだろう。

私が日ごとに美しくなるから。

それは、愛の形じゃない。

それは、重なり合う息づかいが、

ふたりの空気を淀ませていくこと。

毎日、鏡の前で私は変わっていく。

笑い方も、目の光も、

知らない私が少しずつ顔を出す。

でも、家の中は狭くて、息苦しい。

母の視線は、重たくて、刺さる。

きっと、私が輝くほど、彼女は苦しくなる。

だから、私は家を出なければならない。

遠くに行くわけじゃない。

ただ、少し離れて、風を吸って、

またお母さんと笑いあう日のために。

その日が来るまで、私は自分を磨く。

母が息をしやすい空気をつくるために。

傷つけ合うことなく、

ただ、笑いあえるように。

パゴタ

アイツがまた新しい日傘を買った。

ブスのくせに。

あの傘は、私がバイト代が入ったら買おうと思ってたやつに似てる。

ずっと我慢して、節約して、

やっと手が届きそうだったのに。

なのに、先にあの女が持ってる。

まるで、私の計画を台無しにされたみたいで、

腹が立つのに、なぜか心がちくちく痛い。

少しだけ仲良くしてやろうと思ってたのに。

ほんの少しだけ、距離を縮めてみたかったのに。

でも、アイツはそんなこと、まるで気にもしてなさそうで、

自分の世界だけで楽しそうに笑ってる。

残念な女。

私のこの気持ちも、どこか残念で、

もしかしたら、私自身が一番どうしようもないのかもしれない。

そんなこと、わかってるのに、どうしても悔しい。

嫌いになりたいのに、どこか羨ましい。

そうやって、心はぐちゃぐちゃに絡まっていく。

でも、明日はまた学校で顔を合わせる。

何事もなかったように、普通に話すんだろう。

その時、私はどんな顔をすればいいんだろう。

あの傘の下で、アイツは何を見ているんだろう。

昼のみできマス

ママが店を閉めた。

理由はよく知らないけど、どうやら大家ともめたらしい。

それを聞いたのは、シャッターに貼られた張り紙じゃなく、

隣の立ち飲み屋の常連の噂話だった。

「急だったなあ」

「しかたないよ、あそこも家賃高かったろ」

他人事のように笑う声。

俺は笑えなかった。

週末になると、あのカウンターに並んで、

ママの押し寿司つまみながら、どうでもいい話をして、

濃すぎるハイボールで時間を溶かすのが、

俺にとっての週末だった。

週末だけの顔見知り。

名乗り合ったこともないのに、グラスが空けば誰かが気づいてくれた。

そんな連中も、店が閉まったとたん、

どこかへ消えていった。

どうやら——

本当に、ここにしか行き場所がなかったのは、

俺だけだったらしい。

ふと、別れた妻のことを思い出した。

連絡先ももう残っていない。

でも、たぶん、今の俺よりはずっとましな暮らしをしてるだろう。

それでも、あの頃の、

小さな灯りのともる部屋が懐かしくてたまらない。

ママの手書きの看板は、どこへいってしまったんだろう。

あれが灯っていない七条の夜は、

なんだかやけに寒い。

丹波橋乗り換え近鉄

ゼミの留学生を奈良公園に案内した。

まだ日本に来て半年の彼女は、鹿を見てすぐに声を上げた。

「信じられない…!ほんとうに自由に歩いてる!」

僕は笑った。

まあ、そういうもんだよ。

たしかに、はじめて来たときは僕も少し感動した気がする。

でももう何度目だろう。

小学校の遠足、中学の校外学習でも来た。

鹿せんべいの臭い、興福寺のシルエット、修学旅行生の大声――

すべてはもう、「風景」だった。

彼女が、何かを見上げてじっと動かなくなった。

「ここ、ほんとうに天国みたい」

僕は、ちょっと茶化して言った。

「いや、ただの観光地だよ?大げさじゃない?」

すると彼女は、目を細めて言った。

「そう。あなたには、あの天国が見えないのね」

そのとき初めて気づいた。

彼女の見ているものと、僕の見ているものは、

同じ風景で、まるで違っていた。

青空と若草山、石畳と鹿の群れ。

彼女の目には、千年以上の記憶と祈りが

柔らかな光になって差し込んでいたのだろう。

僕の目には、ただ歩き慣れた観光地。

でも、彼女にとっては、

この一歩一歩が「はじめての地面」だった。

僕は立ち止まり、黙って空を見た。

すると一瞬、

ほんの一瞬だけど、

その空の奥に、何かが透けて見えた気がした。

待合室

誰かが言っていた。

「安井金毘羅宮はすごいよ、空気が違うから」って。

笑い話のつもりで来た。

“映える”とされる、あの縁切り碑に潜るために。

観光客が列をなすその様子を見て、

私はどこかで冷笑していた。

でも、鳥居をくぐった瞬間、

空気が、変わった。

息が詰まるような、音のないざわめき。

人の気配はあるのに、誰も話していない。

いや、話せないのかもしれない。

並ぶ人たちの後ろ姿を見て、

私ははっと気づいた。

ああ、ここは――

精神病院の待合室だ。

それぞれが何かを患い、

手に余るものを抱えて、

それでも順番を待っている。

誰もが自分の番を黙って待っている。

切りたい相手。

終わらせたい関係。

封じたい記憶。

自分で処理できない想い。

絵馬には文字がびっしりだった。

「別れられますように」

「死んでくれますように」

「私を助けてください」

願いというより、叫び。

祈りというより、処方箋を求める声。

風が吹いても、鈴の音がしても、

まったく癒しにはならなかった。

私はその列に並ばなかった。

でも、

帰り道、しばらく歩けなかった。

あの場所に置いてきた“何か”の影が、

伸びてずっと足元にまとわりついていた。

エキスポ

うだる暑さに耐えきれず、

御前通から一筋入った角打ちの酒屋に滑り込んだ。

昼をまわってもまだセミが狂ったように鳴いている。

とにかく冷たいものを胃に入れたかった。

ショーケースの前にしゃがみ込み、

ちくわの磯辺揚げと、ポテサラをカウンターへ。

そして、黄金色に光る焼酎ハイボールの缶。

ラベルの「8%」の文字が頼もしい。

カウンターでひと口流し込んだ瞬間、

喉が焼け、汗が引く。

この瞬間だけ、世の中の全部を忘れられる。

……と、突然、外から奇声が響いた。

「あゃああああああっ!」

反射的に体がびくついた。

町家づくりの軒先から覗くと、

じいさんが、七条通を叫びながら横断していた。

上半身裸、左手にはビニール袋、

右手はなぜか空をかいていた。

車は停まり、誰もクラクションを鳴らさない。

まるでそういう“行事”か何かのように。

酒屋の親父が缶を補充しながら言った。

顔色ひとつ変えずに。

「あんなんでも、轢いたらおおごとや」

俺は愛想笑いをして、6Pチーズを指さした。

「それもひとつ、もらうわ」

本当は怖かった。

叫んでるじいさんが怖いわけじゃない。

誰も驚かない、この街が怖かった。

暑さは、まだ終わりそうにない。

疎水ガール

退屈になると、疎水記念館に行く。

無料で静かで、空調がきいてて、

年寄りしか来ない。最高の場所だ。

私は、展示なんて見てない。

見てるのは、人。

おじさん。

一人で、難しい顔してパネルに見入ってる。

服に金がかかってるのに、指の先だけ古い。

そういう“気配”をまとった人間を、私はロックオンする。

ちょっとした“演出”があればいい。

パンフレットを取り落とすとか、

展示の前で「これって、どういう意味なんですか?」って首をかしげるとか。

ちょろい。ほんと、ちょろい。

気を引いたら、あとは流れるように進む。

タクシー代付きでただ飯。ただ酒。

名刺を出されたら、それが帰る合図。

私はきっと、相当変わり者なんだと思う。

でも、こんなふうにしか生きられない。

彼らの話は面白い。

堆積したヘドロのような人生のにおい。

それが私は、たまらなく好きだ。

私が欲しいのは、カネでもモノでもない。

ただ、あの“におい”を吸い込む時間。

帰り道、鴨川沿いを歩きながら、

私はいつも思う。

あの人たちは“得した”と思って帰ったんだろうか。

それとも“奪われた”と思ったんだろうか。

私は誰からも何も奪っていないつもりだ。

ただ、ほんの少しだけ、

生きてきた時間の染み出す声を聴かせてもらっただけ。

疎水の水は、今日もよどんでいる。

でも、何も動かないわけじゃない。

あそこには、地下に染みてく何かが、たしかにある。

たぶん私の心も、同じように濁っていて、

それがちょっとだけ、誇らしい。

甘い夜

清水五条駅で降りる。

左折までの途中にある安売りローソン。

ここは、夜になると菓子パンが2割引になる。

それを知ってから、寄らずに帰れなくなった。

買い物カゴを握る指に、微かな震えがある。

あんこマーガリン、ホイップメロン、クリーム、銀チョコ、カスタードデニッシュ。

かごがだんだん埋まっていく。

「またやってる」

心の中で誰かがつぶやく。

でも止められない。

会計を済ませた袋は、ずしりと重い。

この重量はカロリーじゃなく、

どうしようもない一日の疲れと、明日への憂鬱だ。

誰か、止めて。

ほんのちょっとでいい。

レジの店員でも、通りすがりの誰かでもいい。

「そんなに食べたら太りますよ」って、

「明日仕事でしょ?」って。

でも誰も言わない。

私のことなんて誰も見てない。

明日は仕事なのに。

なのに、私は今夜もパンをむさぼる。

甘いパンで、何かを埋めている。

本当は、泣きたいのかもしれない。

真名レムリア

「UFO好きです!」

って言ったのは、たぶん自分を面白く見せたかっただけ。

特別な女の子っぽく見せたかった。

だって、好きな食べ物が抹茶とか、神社派ですとか、この町じゃ目立てないから。

だから、UFO好きって言ってみた。

で、ネットで検索して、動画見て、嘘じゃないように準備して。

気づいたら、UFOサークルに入ってた。

大学の掲示板にある、ちょっと古くさいA4の勧誘チラシ。

最初は「ネタとして行ってみよ」くらいだったのに。

……意外だった。

ここ、あったかい人が多いの。

真顔で「エリア51から流出したアレ」とか、「日航ジャンボのアレはやばい」って話してて、

普通なら引くとこだけど、なぜか居心地よかった。

もちろん、クソみたいな奴もいる。

やたら語りたがる男とか、距離感バグってる奴とか。

でも、そういうの含めて、なんか愛おしいんだよね。

不器用な人ばっかりで、

私もその中のひとりになれた気がした。

なにより――ここでは私は、

トップレベルに可愛い。

これがめちゃくちゃ大事だった。

自分に興味を持ってくれる目があって、

服を褒めてくれる人がいて、

「UFOガチのレムリアちゃん」ってちゃんと呼ばれる場所。

キャラとして始めたはずが、

いつの間にか、ここが本当の自分になってた。

誰かの“信じたい”が集まる場所って、

不思議と、嘘が優しくなるんだよね。

フリーレン

禁酒、2週間。

離脱症状で頭が痛い。

いつもなら、春の陽気に乗せられて、

コンビニの缶チューハイを2本は買ってたはずなのに。

死ぬ前に、こんな当たり前のことに気づけてよかった。

でも、どうせまた酒に沈むだろうとも思ってる。

わかってる。

でも、今日は浮いてる。たったそれだけのことで、うれしい。

春の鴨川を歩く。

桜の花は、もうほとんど散ってる。

川面を泳ぐ花びらと鳩の行進。

カップル、ジョギング、観光客。

それがなんだか、今日は少しずつ心に届く気がする。

前はこういうの、全部“他人の世界”だった。

自分には関係ない景色。

目に入っても、心が反応しなかった。

アルコールが、全部の感覚を布で覆っていたみたいだった。

でも今日は、届く。

ちょっとだけ、痛いほどに。

そんな時、ふと視界に入ったのは、

ママチャリに乗った葬送のフリーレン。

銀髪のウィッグにローブ、杖、籠に折りたたんだカメラ三脚。

完全に浮いてる。

でもなんだか、いい。最高に自由で。

そのままフリーレンは涼しい顔で北へ向かって、スイスイと去っていった。

笑えて、笑えて、

涙が溢れた。

こんなふうに笑える日が来るなんて。

禁酒のご褒美だと思った。

帰り道、川べりに座ってオールフリーを飲んだ。

思い出したらまた笑えた。

銀輪の

自転車のカゴが、コンビニの袋でパンパンだ。

ローブの裾をタイヤに巻き込まないようにクリップで留めて、

ウィッグの前髪を浮かせながら、鴨川沿いを北へ向かう。

風が気持ちいい。

だけど顔が、ちょっと熱い。

汗じゃない。視線だ。

まぁまあ見られてる。

知ってるよ。

そりゃそうだ。

ママチャリに乗った銀髪ロングの“フリーレン”なんて、鴨川に似合うはずがない。

でも――これが、今の私の“鎧”なんだよ。

どうしようもない仕事。

愛想笑い。

既読無視。

浮かない化粧。

疲れた心に効くのは、大好きなフリーレンに“なること”だった。

彼女は、表情が薄い。

でも、人の死をちゃんと見る。

何百年も生きて、やっと“わかろうとする”。

そういうフリーレンに、どこかで憧れた。

私も、何かを捨てて、

新しい時間を始めたかったのかもしれない。

それが今日、この春の、

ママチャリに乗る日だった。

団栗橋のあたりで、

一人の女の人が、私を見て笑っていた。

泣きながら笑ってた。

何も言わずにすれ違ったけど、

なんかちょっと――あれは、うれしかった。

何かを解ってくれた気がしたから。

私はそのまま、北へ向かった。

目的地はない。

この世界がクソでも、

風だけは、ちゃんと私の体を包んでくれる。

春の鴨川は、今日も、静かにざわめいている。

さっきの女フェルンやらねーかな?

サイゼ

「七条駅にサイゼできたらいいのに」

それはたぶん、いちばんよく聞く話題だった。

うちの学校の女子の間では。

誰かが言ってたし、私も言った。きっと一度は。

みんなが言ってる。

ほんまにみんな。

「駅前の汚い家とか、もう全部ぶっ壊してサイゼにすればいいやん」

言ってるときの顔は、明るい。

笑いながら、セットプチフォッカとドリンクバーの話をして、

まだ見ぬ“未来のサイゼ”で何を注文するか、真剣に迷ったりしてる。

たしかにあの通りは古い家が多い。

郵便受けから雨でふやけたチラシが垂れてるところとか、

空き家なのか住んでるのかわからん、そんな建物が何軒も並んでいる。

小さい頃はちょっと怖かったし、今でも夜は早足になる。

でも、たまに、そこの縁側でぼーっとしてるおばあさんを見ることがある。

眼鏡の奥でまばたきもせずに、鴨川の音のほうを見ている。

駅から降りてくる人たちが誰も気づかないような、沈んだ時間。

友達が笑って「幽霊みたい」って言ったとき、私も笑った。

合わせて笑った。

でも心のどこかに、すこしざらっとした何かが残った。

“ここに誰か住んでる”

“ここで誰か、毎日生きてる”

それが、あの子たちには、もう見えてない。

たぶん、私も見えてないふりをしている。

「サイゼ来たら毎日通うのにー」

そう言って、明るく笑って、

いつのまにかそこが本当に更地になっていたら、

そのとき私、何を思うんだろう。

ナニワイーター

また来たよ。

イキった若いのが二人。

髪型と声のデカさと、服の色で勝負してるようなタイプ。

どうせ京橋あたりで普段、騒いでる奴らやろ。

ああいうのは見りゃわかる。

飲み屋をハシゴしながら、

「隠れ家っぽい店」とか「通っぽい酒場」を求めてさまよってる。

で、ここに来た。

このくすんだ街の酒場に。

看板は薄れてるし、照明も蛍光灯一本。

メニューなんか半分、字がかすれて読まれへん。

だけど、こっちは毎晩、地元の声が沈殿してる。

愚痴、笑い、別れ話。

全部、酒と一緒に流し込まれて染みついてる。

この店の壁も床も空気も、

そんなもんでできてんねん。

「ここ、ヤバない?レトロ感えぐい」

「俺ら、知る人ぞ知る系やろ〜」

そんなノリで喋ってても、

たぶん1時間はもたんやろうな。

この街の湿度は、ちゃうねん。

空気が重い。

人の目が静かで、言葉が足りない。

若いのにはな、

その“沈黙”が効いてくる。

気がついたら、何しゃべっていいかわからんくなる。

テンションの逃げ道が、ない。

そうして、じわじわ“食われて”いくんや。

この街にな。

わしはそれを見てる。

ああ、またひとり、この街に沈んでいくなって。

そしたらようやく、ええ顔してくる。

その時の、乾杯がうまいんや。

ようこそ東福寺へホルモンブラザーズ。

水路閣

流行を追いかけるのは、やめた。

まるで借りものの仮面だったから。

私は、同じ文法で私を磨く。

まるで雅楽の旋律や、ひと筆の仮名のように。

変わらない調子を、自分の調べにする。

彼が、私を目で追う。

そのとき、私は彼の心に住む。

また会ったとき、

彼の仕草の“差分”が、

私という存在の輪郭を描く。

私は、他人に映された私を、

静かになぞることで、自分を知る。

だから、余計なことは言わない。

言葉で濁すのではなく、

沈黙の中に気配を落とす。

それはちょうど、

水路閣のアーチをそっと通る風のように。

デイウォーカー

木屋町の早朝は、いつも少しだけひどい。

まだ夜の匂いがかすかに残っているのに、

雑踏の生臭さが、それをどんどん押し流していく。

私は夜の端っこで働いている。

送り出すときは「ありがとうございました」と笑顔を貼って、

終電の逃げた背中に手を振る。

本音では、こっちが逃げたい気持ちのほうが大きいのに。

逃げるようにマクドに入る。

24時間の冷たい光。

酔いを冷まし、化粧を落とし、

目の下のクマと一緒に“さっきまでの自分”も拭う。

講義までは、まだ時間がある。

バッグからボードレールを出す。

読んではいない。

ただページを開いたまま、眺めている。

“他人から見た私”のためのポーズ。

知性と退廃と、現実逃避を混ぜたような、

とにかく“何か考えてそうな感じ”。

そんな私の前に、一人の外国人が座った。

金髪でも黒髪でもない、灰色のくせ毛。

年齢はわからない。

だけど、目だけが変わっていた。

何かをじっと、遠くから観察しているフクロウのような目。

少しだけ傷ついた目。

けれど、それをまるで隠す気のない目。

彼は何も言わずに、

トレイに乗ったホットコーヒーと、ソーセージマフィンを机に置いた。

私のボードレールをちらりと見て、

笑いもせず、何も言わない。

なぜか、その無言に救われた。

嘘を吐かなくていい朝。

会話も気遣いもない、ただの沈黙。

私は少しだけページをめくった。

詩の意味は、頭に入ってこなかったけれど、

その静けさだけは、胸に染みた。

彼が席を立ったとき、

私もやっとコーヒーに口をつけた。

ほんの少し、

目の奥が熱くなった。

朝の木屋町は、やっぱり少しだけ、ひどい。

サンボール

朝五時の冷たい光は、どこの国でもだいたい同じだ。

だが、この街の朝には奇妙な沈黙がある。

水の匂いが強い。

夜の酔いと高瀬川の水が、混ざっている。

それが、嫌いじゃない。

一人の女の子が視界に入った。

包み紙を開く手の向こうに、

彼女はボードレールを広げていた。

ボードレール。

懐かしい。

だが、彼女は読んでいない。

読むフリすらしていない。

開いたまま、視線はページを通り抜け、どこかに遠く漂っていた。

それでよかった。

読んでいたら台無しだった。

なぜなら、彼女のその姿こそが、

この街の象徴のようだったからだ。

意味を読み取ることよりも、

姿そのものが詩だった。

髪には夜の湿りが残っていた。

口元には、何かを飲み下せなかった名残。

それでいて、どこか高貴な匂いがした。

地に足がついていないまま、

それでもバランスを取って立っている、

紙人形のような若さ。

私がその前に座っても、

彼女は動じなかった。

ちょっとだけ、気配を感じるように視線を揺らし、

それから何も言わなかった。

それでいい。

言葉はここでは邪魔だ。

私はコーヒーを一口飲む。

胃の奥が熱くなる。

たぶん、彼女には何も残らない。

私のことなんて、すぐに忘れる。

この街に住む理由がまたひとつ、増えた気がした。

こんな風景が、まだ落ちているから。

カッパーゴールド

祇園甲部は、やっぱりちょっとうらやましい。

だって、みんなががあっちを見てる。

八坂さんの福豆まきもあっち。

それに……やっぱり、綺麗な子が多いのは、うちでもわかる。

なんでやろうな。

着物の色も、髪の飾りも、うちらとそんなに変わらへんのに。

でもな、

稽古のあとのあの時間だけは、

ほんまに好きなんや。

一緒にお風呂をもらって、

湯気でふわふわになった姐さんらと、

ちょっとゆで卵みたいな顔して、

誰も化粧もしてへんし、

髪もまだ整えてへんし、

そのまんまの、ほんまの姿で、

ぽーんと小道を歩いて帰る夕方。

その時だけは、

だれにも見られてへんけど、

私はちゃんとここにいるって思えるんや。

みんな笑ってる。

なんにも着飾ってへんけど、

なんか、あったかい。

注目されるのも、そらうれしいけど、

この時間だけは、誰にも教えたくない。

いつまでも、こうして歩いていたい。

姐さんの笑い声が背中に響く、

あの細い石畳を、

何回も、何回も。

給料日と怪獣ソフビ

給料日。

駅から直結のヨドバシカメラに吸い寄せられるように入る。

まっすぐ地下。

エスカレーターを降りたら、正面。

おもちゃ売り場の奥に、怪獣ソフビが並んでる。

私はそれをひとつ選んで買う。

レジの人がチラと笑う。

「おみやげですか?」と聞かれることもある。

そのたびに曖昧に笑う。

そうです、とも、ちがいます、とも言わない。

袋の中でソフビが小さく揺れるのを見てると、

どうしてこんなことしてるのか、わからなくなる。

誰に見せたいんだろう。

誰を演じてるんだろう。

なんで、こんなに素直じゃないんだろう。

私は母親ではない。

誰かの恋人でもない。

ただの、たまに少しだけ寂しくなる女だ。

テレビ台の下が、

気がつけばソフビで埋まりかけていた。

ぺギラ、ガヴァドン、ゴモラ、キングジョーもいる。

シンとか平成版もある。

ある日、掃除機をかけながらふと気づいた。

ああ、私、

この子らの顔を見てるときだけ、

ほんの少しだけ、やさしくなれる。

たぶん、

私は休日の私におみやげを買っていたんだと思う。

ちょっと疲れた給料日に、

がんばったね、の代わりに。

そう思ったら、

次の給料日が少しだけ楽しみになった。

京都駅八条西洞院喫煙所

いつからだろう。

自分がクズだってこと、忘れてたの。

たぶん、生活がそれなりにまわってるからだ。

朝は起きて、電車に乗って、会社で適当にヘコヘコして、

夜は弁当とカップ麺食って、安酒のんで寝る。

これって、ちゃんとやれてる部類なんだろうな。

でも――

どれだけ人に無関心だったか。

どれだけ見下してきたか。

どれだけ、自分の言葉が人を傷つけたか。

正直、いちいち覚えてない。

それがいちばんクズいんだってことも、知ってる。

思い出すたび、くよくよする。

けど、そんな俺を、俺が甘やかしてる。

「今さら悔やむなよ?」

って、どっかの俺が言う。

わかるやつには、わかるんだって。

俺のクズ加減なんて、顔や声や間合いににじみ出てるって。

バレてんだよ、とっくに。

でもな、昼休みの空の下でタバコを吸ってると、

なんか全部がどうでもよくなって、

それでいて、少しだけ素直になる。

だから、今日も言う。

切り替えていこう。

できなくても、言うんだよ。

クズなままでも、歩けるように。

君たちはどう生きるか

河原町は、こわい街だった。

祇園祭の間は特に。

知らない大人がたくさん笑って、怒って、酔っぱらって、道路に寝転んでる。

スマホで動画を撮ってる人も、叫んでる人もいる。

あんなのが“大人”なら、自分は大人になりたくない。

小学校の頃から、ずっとそう思ってた。

でも、今日は来た。

『君たちはどう生きるか』

映画を初日に観るなんて、人生で初めてだった。

学校で友達に言っても、

「マジか」「おまえひとりで?ウケる」

そんな反応が返ってくるのはわかってた。

だから、誰にも言わなかった。

新京極の映画館。

空いてる最後列の真ん中にすわって、

背筋を伸ばして、エンドロールが終わるまで、立たなかった。

内容は、正直よくわからなかった。

でも、すごかった。

見たことない夢を、夢のまま見せてくれた。

帰り道、夜の祇園祭がまだ終わっていなかった。

提灯はもう一部しか灯ってないのに、

路地では大学生たちがわあわあ笑って、お酒の缶を落としていた。

一人の女の人が、閉まった猫カフェの前で吐いてた。

彼氏らしき男が「大丈夫?大丈夫やって」って言いながら、介抱してた。

その手が、ちょっと乱暴で、

俺は視線を外して、コンビニの前でうつむいた。

「君たちはどう生きるか」

誰が“君”で、誰が“たち”なんだろう。

酔って道端に寝てる人も、叫んでる男も、

「君たち」なんかな。

そんなこと考えなくても、いいんかな。

…でも、

俺はちょっとだけ、考えたことがあった。

そういうことを、ハヤオが教えてくれた気がした。

帰りの電車。

お京阪の中で、学生たちの騒ぎ声が耳に刺さったけど、

ふと窓に映った自分の顔は、

いつもよりちょっとだけ、イケメンに見えた。

特別な日になった。

ソンクラン

初めて祇園祭の宵山に来た。

ラグジュアリーホテルのシェフとして京都に来て三年。

祭りの夜に出歩くことすらなかった。

だが今日は、たまたまオフだった。

同僚の日本人に誘われたわけでもなく、

ふらっと、足が勝手に人ごみの方へ向かっていた。

四条通は、人、人、人。

天井の低い街並みに、提灯の赤と人の湿気が滞留していた。

見上げれば、鉾の上で笛が鳴る。

まるで、別の時代に入り込んだような空気だ。

私は、タイ・ナコンパトムの出身だ。

家族は今でも郊外で農業をしている。

LINEのグループに、姪っ子が載せる朝の市場の写真。

香草の匂いがスマホの画面から滲み出そうで、こみ上げて見られない日もある。

そして、ソンクラン。

あの、水を掛け合って無礼講になる三日間。

タンクトップ姿の兄がバケツをかぶせてきた。

はしゃぐ祖母、びしょぬれの犬。

あれは、暴力じゃない。

魂の歓喜だった。

だから今、この宵山の美しすぎる秩序に、少しだけ苛立っていた。

──なぜ誰も、叫ばない。

──なぜ誰も、水を撒かない。

──なぜこの熱が、熱のままで終わるんだ?

堺町通の路地にある甘味処の行列に並ぶ若いカップルを見て、

私は一瞬、拳を握った。

別に、怒っていたわけではない。

ただ、血が騒いだのだ。

騒げ、心よ。

今この場に、故郷の熱を注ぎ込みたい。

思い出の中の泥と雨と笑い声を、

この静かな鉾の下にぶちまけたい。

だが、何もせず、

セブンイレブンで冷たいコーラを買って、裏通りの民家の塀に寄り掛かった。

水は撒かれない。

誰かのうちわの風が、少しだけ汗を拭ってくれる。

目の奥では、

ソンクランと祇園祭が重なって、花火のように弾けていた。

サカタニ

駅前のスーパーエビスクが閉店してから、しばらく外に出る理由がなくなった。

行きつけやったのに、急に、更地になると、まるで人生を置き去りにされたみたいな気分になる。

家にあるもんで済ませる日が増えて、気がつけば足腰まで弱ってきた。

けど、なんやかんやで週に何度か、サカタニのファミマに行くようになった。

あそこは入りやすいし、午前中は日陰だし、野菜やだいたいのものはある。

レジの子も愛想がいい、

あんまり喋らんけどな。

そこで、よく会う男の人がいる。

シャキッとした帽子に、下駄、新聞を小脇に抱えて、果物やらを手際ように選ぶ。

なんとなく、「東京の人やな」と思った。

しゃべり方に、にじみ出る小気味よさがある。

梅雨が明けた日、その人が声をかけてきた。

「よお、あんたもひとり?」

びっくりしたけど、変に馴れ馴れしいわけでもなく、

その一言がなんとなく、胸の奥に引っかかった。

話すうちに、最近こっちに引っ越してきたこと、

前は東京の下町で暮らしてたことなんかを、ぽつぽつと聞いた。

「あすこ(ファミマ)があるだけ、助かるね」

と言われて、ちょっと笑ってしまった。

うちもそうやった。

エビスクがなくなって、どこに行ったらええかわからんかった。

それに今、あの人に会えるかもしれんと思うだけで、少し、足が軽い。

ある日、その人がいなかった。

次の日も、そのまた次の日も。

ぼんやり店の前で立ち止まってしまった。

こんなこと、若い頃には考えもしなかったのに。

「京都の暑さにゃ参ったね。風鈴鳴らずに蝉だけガン鳴き、こっちの頭もガンガンよ!」」

不意に声がして、そっちを見たら、

いつものカンカン帽と笑顔があった。

口が勝手に動いた。

「あらまぁ、あんた、夏バテしてはったん?」

ふたりで笑う。

ただそれだけで、今日がなんとかなる。

恋やなんて、そんなおこがましいことは思わん。

でも、会えるとうれしい。

誰かを待つ気持ちを、こんな歳になって、また持つとは思わんかった。

海のオーケストラ号

肥後橋を渡ってしばらくすると、三栖閘門が見えてくる。

息子は、あの重たい水門を「海のオーケストラ号」と呼ぶ。

たぶん、船だと思ってる。

巨大な管楽器みたいな音がたまにするし、なにより、あれは冒険の入り口に見えるのだろう。

手を引かれるようにして、川べりの細い道を歩く。

濠川と宇治川の水が入り混じるあたり、風が少しだけ海ような匂いを運んでくる。

息子がキャッと笑いながら「出港だよ!」と叫ぶ。

それを聞いて、ふと、自分がムーミンくらいの頃のことを思い出す。

あの頃、親の世代はどこかまぶしく見えていた。

「時代のせいだ」と、ずっと思ってた。

バブルもあったし、昭和の熱気も残ってたし。

でも、それだけじゃなかったんだ。

あれは、きっと“親という存在”そのものの輝きだった。

ムーミンは、今も昔も、男の子の象徴みたいな存在だ。

自由で、無邪気で、でもちょっと臆病。

僕らのなかの“子ども”がずっと手放せない幻想。

そして今の僕は、きっとムーミンパパに近い。

子どもの頃はわからなかったけど、今は少し、彼の気持ちがわかる。

何かをしようとして、ムーミンパパになったわけじゃない。

望んで、そうなったわけでもない。

ただ、生きていたら、いつの間にかこうなっていた。

旅のことを語るくせに、本当は家が恋しくて、

威厳を装うくせに、どこかにひとりの男の寂しさをかくしてる。

君のムーミンパパは僕なんかで良いのだろうか。

海のオーケストラ号に乗りたがる息子の手を取って、また歩き出す。

川風が吹いて、どこか遠くへ連れていかれそうになるけど、

しっかりと今を歩いている実感がある。

僕は、ムーミンパパとして、今日も岸辺を歩く

サンクスギビング

フロントの花瓶を交換しようとした瞬間、背後から男がぬっと現れて、

「あ、俺やりますよ」って。

やめろっての。

そう思うけど、口では「ありがとうございます」と笑うしかない。

こっちはパリッとした制服着て、丁寧な女役やってるだけなんだよ。

重くもない備品運び、バゲージ倉庫のドアの開け閉め、ちょっとした共有PCの不具合。

全部「見つけてくれてありがとう」って私に言わせたくて手を出してくる。

まるで「ありがとう」を貯金箱にでも入れてるみたいに、こっちの言葉を栄養にしてんの。

“見返りなんて求めてませんよ”って顔してるくせに。

だったらこっちが無言でも黙って立ち去れよ。

なのに、じっと「ありがとう」を待ってる。

「アリガトウ乞食」、最近はそう呼んでる。

心の中だけでだけど。

こっちはもう大人だ。たいていのことは、自分でやれる。

いや、やりたい。

頼って笑って「助かりましたぁ〜」なんて、誰かの承認欲求の餌にされたくない。

でもね、むすっとしてたら人格破綻者扱いだからね。

わかってんだよ、「薄い女」「愛想のない女」って噂される構図も。

だから笑うよ。

「ありがとうございます」って。

餌をやる。

私はもうプロだ。

帰り道、木屋町松原の立ち飲みワインバーでふとため息をついた。

ガラスに反射し、滅色された私がひっどい顔してた。

それでいい、それがいい。

誰にも、与えない。

今ぐらい私は私のままで、冷たくて結構だ。

夕立

夏の夕立が好きだ。

どうしようもなくこもった、街の不要な熱を、

下水に、河川に、ビルの谷間に押し流していくから。

バスの車体が濡れたアスファルトを引っかき、

屋根に叩きつける雨音が、眠っていた「冷たさ」を起こす。

やがて雨があがると、鴨川の流れが冷えた静かな空気を東山から降ろしてくれる。

その風が好きだ。

熱に浮かされていたこの街の脳みそを、ひやっと撫でて、

「もういいよ」と言ってくれるみたいだから。

夕立があがると、みんな笑顔になる。

街の灯りが反射する舗道を、

浴衣の女の子も、ダボダボTシャツのイケメンも、

どこか弾けたような表情で歩いていく。

まるで、

「熱がひいて、楽しんでもいい」っていう許可証が空から発行されたみたいに。

私は、いわゆる“ぽっちゃり”だ。

笑われるほどじゃない。

でも、自分の写真を見ると、いつも思う。

“お前は、物語の外な”って。

こんな体で何を着ても滑稽だし、

手をつなぐ相手もいない。

街の“笑顔の群れ”に入るには、細い体が必要で、

それを持ってない私は、箱の中から眺めてる。

たまに思う。

どんな悲しみでもいい、誰かの死でもいい。

私の心に降り注いでほしい。

この醜い脂肪を、熱みたいに押し流してほしい。

そうすれば、

私だって笑えるかもしれない。

夕立が、また降ってくる。

ガラスに水玉が打ち付けられ、光をぼやかす。

私はレシートを握りしめて、外に出る。

傘は、差さない。

濡れているのか、泣いているのか、

わからない顔のままで、鴨川に向かう。

いつか私にも、許可証が降ってくることを願いながら。

私だって、あんなふうに笑いたいんだ。

プロへの葬列

烏丸の夜も更けた頃だった。

ドアが開いて、ひとりの女が入ってきた。

やたら明るい声で言った。

「マスター、お久しぶりですー! ずいぶん痩せたんじゃない?」

一瞬、カウンターが静まった。

グラスを傾ける手が止まり、みんなが目を伏せた。

ああ、しょうもないこと言いやがって。

そう思ってるのは、きっと俺だけじゃなかった。

マスターは、やさしく笑った。

「年、かもしれませんね」

静かに、氷をステアしていた手を止めて、言った。

その声は、まるで誰かを気遣うような響きだった。

俺たちは知ってる。

マスターが末期だってこと。

もう長くはないってこと。

それでも何も言わないで、ここに通って、酒を飲んで、笑って――

やりきれない気持ちを抱えたまま、時間をやり過ごしてるんだ。

あの女は、悪くない。

知らなかっただけだ。

それはわかってる。

けど、あの言葉が、今の空気に刺さった。

乱反射した感情が、カウンター中に飛び散って、俺の胸をザラつかせた。

グラスを拭くマスターの手元が、静かに揺れている。

細くなった指に、バーカウンターの灯りが淡く照り返す。

その仕草を、俺たちは誰も言葉を発さずに見つめていた。

グラスの中の氷が静かに溶けて、時がすべるように過ぎていく。

その一瞬一瞬が、どこか惜しくて、切なくて、

やたらと愛おしい。

泣かせてくれよ、マスター。

ありがとうって、大泣きさせてくれよ。

あの時も、この時も、マスターがいなかったら、俺――

きっと、もうここにいなかった。

だから、

だからお願いだ。

葬式は嫌いなんだ。

ねねの道、午後三時

町家オフィスの午後三時。

銀杏の影が石畳に斜めに落ちる頃になると、なんとも言えん“間”がやってくる。

電話も鳴らん、外の観光客の声もひと息ついて、ちょっとええ感じになるんよ。

そういう時間に、若い子がExcelトラブルって感じになると、「はい来た」と心の中で正座する。

おはなしの“ご縁”や。

「いやぁ、Excelって“間”やね」

とりあえずそう言ってみた、ちょっと洒落た言い方。

空気が和んだ気がする。

うまくいかないのか、モニターとにらめっこ。

まじめな娘や。

「君は“長女タイプ”やな」って言ったら、きょとんとしとった。

でもそのあと、小さく笑った。

照れ笑いかね。

俺はね、「職場の気のいいオジサン」でええと思ってるんよ。

昔みたいにガミガミ言う時代やない。

ギラギラも性に合わん。

和やかに、でもちゃんと芯はあって、ちょっと京都らしさを添えて。

自分の若い頃を思い出すと。

あの頃、「気の利いた上司」ってあんまりおらんかった。

だから今の若い子らには、少しでも職場が居心地よくあってほしいんよね。

「お、今日もよう喋れたな〜」って思えるだけで、おとうさん嬉しいんや。

若い人とちゃんと目線を合わせて、雑談して、笑ってもらえる。

そのこと自体が、今の時代において「人と人」なんよ。

だって、社会ってのは“会話”やん。

話すことでしか、相手の性格って見えてこんのよ。

Excelの操作ミスにも、その人の“性格”が出る。

Enterを押す前に一瞬ためらう、あの指先――ああいうの、ちゃんと見てる。

だからサッとフォローできる。

つまずいてるのを「直してあげる」んやなくて、

「いっしょに考える」ってことに意味があるんや。

“教える”って、上からやない。隣に座ることなんやと思う。

若い人に「学んでもらう」って気持ちじゃなくて、

自分も「学ばせてもらってる」って思っとる。

せやからこそ、ええ関係が築けるんよな。

育児みたいなもんや。

人はみんな、ちょっとだけ居場所を探してる。

その“ちょっと”の居心地を、職場で作れるかどうか。

それが“上の人間”の器量やないやろか?

……とか言うと、なんか気取ってるみたいやな。

でもほんま、俺は「娘みたいな子」と働ける毎日がありがたい思うんよ。

若いもんの人生の、ひと駅だけでも並走できるなら、それで上々や。

大雅堂旧跡

公園まで桜の影が伸びていた。

午後三時。観光客のざわめきがいったん静まる。

私は町家を改装したオフィスの中で、エクセルのエラーと格闘していた。

「なんかあったら、遠慮せんとええからな」

声の主は“オトウサン”こと職場のオジサン。

デニムの扇子に、和紙の手帳。

京ことばっぽいイントネーションで話すけど、実家は大垣。

「君は“長女タイプ”やな。よう言われへん?」

言われません。

オトウサンを軽くあしらい、窓の外のねねの道に目を向けた。

小学生の集団が、引率の先生に「だまってあるき」と言われて歩いていた。

──ねえ、

なんで勝手に関係性妄想すんの?

職場でちょっと世間話しただけで、翌週には「俺、甘くなっちゃうな〜、うちの娘に似てるんだよ」だって。

知らんがな。

「オトウサンて呼んでもいいよ?」とか、冗談のつもりでも、本気で気持ち悪い。

あんたの娘だったことなんか、一度もない。

年齢も価値観も違う、ただの同僚でしょ。

それをどうしてそんなに曖昧にしたがるのかい?

笑顔で「うん、娘みたいだな」って言えば、何かが許されると思ってる。

“家族ごっこ”の傘を差して、自分の気安さを正当化してるだけじゃん。

私が笑えば、あんたは“人に優しくできる中年男性”になれるんだよね。

でも私、べつに優しくされたくて話してるわけじゃないし。

気持ち悪さを我慢してまで、擬似家族のフリをする義理もない。

今日の私を、きっと“反抗期の娘”扱いで捉えてんだろうね。

オトウサンそのロジック無敵じゃん。

あの人は、家族じゃない。

だから何も引き受けない。何も乗らない。

私の人生の主人公は、私だけだ。

いちいち関係性を定義しないと女と接せられないんですか。

またセル結合だ、勘弁してよ。

ゴーホーム

仕事が終わって、正面通りにぶつかったあたりで、

「今日は寄り道しないで帰ろう」って一応思う。

でも、なんとなく人流にのって直進し。

なんとなく駅前のロピアに吸い寄せられる。

ぐるっと一周するだけ。

特に何が欲しいわけでもないが、鶏肉が安けりゃ買う。

冷房効いてるし、安心する。それだけ。

季節感がほとんどないのも、うるさくなくて良い。

次は百円ショップ。

使い道のないお風呂グッズを手に取って、戻す。

謎のふりかけコーナーにちょっと立ち止まるけど、

なにも買わない。

──こういうの、時間の無駄だよなって思う。

マツキヨの冷蔵庫を眺める。

炭酸系を探して手を突っ込むけど、

夏はどれもぬるい。

わかってるのに、なぜか奥まで手を入れてしまう。

「あーあ」って思いながら、真ん中の一本を選ぶ。

冷えてないことに文句つけながらも、買う。

安いしね、仕方ないね。

店を出ると、喫煙所が見える。

吸える場所がちゃんとあるって、それだけでありがたい。

これに慣れると、もう千葉には戻れないなって思う。

タバコを吸いながら、空を見て、

「そろそろ帰らないとまずいな」ってぼんやり考える。

最近の映画ってやたら長いから、

中途半端な時間に入るとエンディングまでたどり着けない。

尻切れトンボになるの嫌なんだよね。

──90分くらいの、もっと増えたらいいのに。

なんかさ、潔い映画が観たい。

余白とか余韻とか、わかるけど、

こっちはもう、10時には寝たいんだよ。

ジャジャーン!と始まって、バヒューン!!って終わるやつがいいんだよ。

昔のモータルコンバットとかみたいに。

今日こそは、スマホ見ないでちゃんと寝る。

そう決めたはずなのに、気づいたら23時。

明日こそ、って思いながら、

冷蔵庫から結露したコーラ出して、ちびちび飲んで終わるんだろうな。

──まっすぐ帰れば、済む話なのにな。

連帯責任

水風呂から上がって、木屋町に繰り出そうとしていた

ちょうどそんなタイミング

呼び鈴が鳴った

赤く差し込む西日の中に、小柄な警察官が立っていた

薄青シャツの上ににチョッキ 汗を吸った生地が妙に生々しく見えた

「下の階の方が、なくなった状態で発見されまして」

たぶん、予感はあった

ここ数日 いやもっと前からだ

夜気越しに漂ってきていたあの匂い

食べ残したサバの缶詰みたいなやつ 鼻の奥にざらりと残る金属臭

どこの国の娘かも知らない

若くて 愛想があるわけでもなく

でも嫌な印象があったわけでもない

特徴がないのが特徴のような人間だった

「そうですか なにもわかりません」

と答えて 玄関を静かに閉めた

そのとき 何かが抜けた

体の芯から 音もなく抜け落ちた気がした

罪悪感じゃない けれど他人事とも言い切れない

冷たい危機感だけが 背骨をなぞって降りてきた

木屋町から帰ると

隣の部屋の前に 盛り塩がされていた

白い三角が 月の下でぽつんと光っていた

俺は なぜかそれを考える間もなく蹴散らしていた

靴の先で

誰が見てるわけでもないのに 力をこめて

別に怒っていたわけじゃない

悲しかったのかもしれない

あるいは 俺の中の何かが ああいう儀式で“終わったこと”にされるのが

許せなかったのかもしれない

いや

ほんとは全部どうでもよかったのかもしれない

だけど

それでも

この気持ちに

勝手に句読点なんか打たないでくれ

3ミリで

連休の終わり。

岡崎の美術館を出たあたりで空がゆっくりと暮れはじめた。

東大路通を歩いていると、足が地面から少し浮いているような、ふわふわした感じがある。

この季節の空気は、汗も想念もゆっくり蒸発させていく。

そのとき初めて、髪の重さが気になった。

額に貼りつく前髪。耳の裏に湿る襟足。

いつの間にか、鬱陶しいという感情がそこに根を張っていた。

八坂神社から下りながら、ふと気づいた。

この通りには、理容室が多い。

看板の褪せた昔ながらの店や、ガラス越しに鉢植えと月刊誌のある待合席。

いままで何度も通っていたはずなのに、そんな店の存在に目が止まったことはなかった。

赤白青のサインポールが回っていた。

そこだけ時間の速度が少し遅いように見えた。

ガラス戸をそっと開けると、カランと鈴が鳴る。

店内は冷房がやや強めに効いていて、壁際の小さなテレビが低音でニュースを流していた。

先客はいない。

椅子と鏡が、まるで舞台のようにぽつんと空いている。

「どうされますか?」と、白衣の理容師が静かに訊く。

歩いてきたリズムのまま、「3ミリで」と口が動いた。

「……3ミリで」

それは、たぶん、襟足のことを言うつもりだった。

さっぱりと、少しだけ刈り上げてもらうつもりだった。

でもその言葉は、思ったより早く伝わり意味を持ってしまった。

理容師は、短く「わかりました」と頷いて、

バリカンを手に取り、容赦なく前髪のど真ん中に刃を落とした。

ジィィィィ……と音が響く。

「あ、違――」

そう言おうとしたが、声にならなかった。

けれど、驚きや後悔よりも先に来た感情があった。

それは、どこかにずっと潜んでいた「期待」のようなものだった。

バサバサと落ちてゆく自分の髪を、まるで他人事のように見つめる。

耳の横、首筋、額から、一気に軽くなっていく。

視界がどんどん広がる。

鏡の中の自分が、知らない顔になっていく。

“ああ、終わっていく”

そんな気がした。

でも、終わっていくのが何なのか、わからなかった。

それでも妙な清々しさが体の芯に広がっていった。

支払いを済ませて、店を出た。

外の風が、真っ直ぐ頭皮にあたる。

まるで自分の中に新しく空洞ができて、そこに風が通り抜けていくような感覚。

あたりはすっかり夕暮れだった。

清水寺帰りの人混みが疲れた音を立てて、どこか遠くに感じた。

コンビニの窓に映った自分をちらりと見た。

世にも気持ち悪くニヤけた男が映っていた。

――明日が、ちょっと楽しみだ。

わたし戦記

祇園祭の熱気が残る夜。

顔が火照って、喉が焼けて、靴のヒールが足に食い込んでいた。

なのに彼は、次の店、次の酒、って笑っていた。

うまく笑い返せなくなってきた自分に、自分でも気づいていた。

猫カフェの前で、ふと足が止まった。

前から気になってた店。

夜はもう閉まっていて、店の前のガラスに白いシャッターが降りていた。

次の瞬間、胃が反乱を起こした。

「ちょ、マジか、大丈夫?」

肩を支えられる。強く、雑に。

ついさっきまで「可愛いね」って言ってたその手が、

いまは私の肘をつかんで、重たい荷物でも運ぶみたいに動かしてくる。

「うるさい、静かにして」って言いたかった。

でも、口の中がまだ気持ち悪くて、言葉にならなかった。

顔を上げると、ちょうど向かいのコンビニの前に、中学生くらいの男の子が立っていた。

制服じゃなかったけど、雰囲気でわかる。

まっすぐな目で、でも怖がってるみたいに、うつむいてる。

目が合いかけて、彼はすぐに視線をそらした。

「ああ、この子はきっと、こんな風になりたくないと思ってるんだろうな」

そう思ったら、笑いそうになった。

でも、喉がつかえてうまく笑えなかった。

何がしたかったんだろう、今日。

なんで着飾って、ヒールなんか履いて、

なんであんな人と、飲んだんだっけ。

「モテるうちに楽しまなきゃ損」

誰かの声が、いろんな夜に染みこんでて、

それをなぞってきただけだったのかもしれない。

なのに、猫カフェの前で嘔吐してる私の姿を、

誰が愛したいと思うだろう。

帰り道、彼はタクシーを呼んでくれたけど、

私は断った。

「ちょっと歩きたい」って言ったら、面倒くさそうな顔をした。

その顔を見た瞬間、ああ、今日はこれで終わりだと思った。

四条大橋に出ると、鴨川沿いにカップルが座っていた。

その向こう、川風が冷たくて、少しだけまっすぐ歩ける気がした。

別に“愛される女”じゃなくていい。

今夜だけは、誰も見てないところにいたい。

“君たち”になんて、混ざらなくていい。

でも、あの子の顔が、ふとよぎった。

まっすぐで、まだ、まっさらな目。

それだけで、なんか、今日はもういいやって思った。

明日、髪を切ろう。

ヒールは、捨てよう。

猫カフェに、昼間行ってみよう。

鳴き声の聞こえる店内で、ただ黙って毛並みを撫でるだけの時間が、

今の私にはちょうどいい気がした。

小さなことから、自分をつくりなおす練習。

どう生きるか──

私は、私のまま、生きたい。

朝顔

冬の馬町。

空は閉ざされ、風が金属のにおいを運んでいた。

その日、雪は降っていなかったが、空からは別の白いものが舞っていた。

焦げた壁紙の破片、手紙の断片、ふいに崩れた屋根の欠片。

そして、だれかの生活だったものたち。

空襲は、夜中にやってきた。

気配もなく。まるで誰かが「次はお前だ」と言ったかのように。

馬町の通りに火の粉が落ちて、風のように燃え広がった。

わたしはあの時、小さな箪笥の引き出しを開けたまま逃げた。

そこに、朝顔の浴衣が入っていた。

母が縫ってくれたものだった。

藍の地に白い蔓、ピンクの花。夏の光を思い出させる布。

でも、それはもういらなかった。

寒さも、季節も、女の子だったことさえも、

あの夜、すべて燃えてしまったと思ったから。

それでも、焼け跡に戻った。

黒く崩れた家の中で、奇跡のように焼け残った引き出しがあった。

そこに、朝顔の浴衣はまだ折りたたまれていた。

ひどく煤けていたけれど、

柄は残っていた。

やさしい、あの蔓と花と、縫い目の曲がり具合が。

以来、わたしはそれを着なかった。

でも、捨てることもなかった。

何十年も、あの箪笥の奥で、浴衣は眠っていた。

そして今、

孫娘がその浴衣を「かわいい」と言って、広げている。

「ちょっと丈は短いけど、うち、着れそうやな?かわいいなぁ、これ」

笑いながら、鏡の前でくるくると回ってみせる。

わたしは何も言わなかった。

ただ、指の先で浴衣の端をそっと撫でた。

それは、わたしの夏だった。

そして、わたしの冬だった。

燃え尽きたものと、生き残ったもの。

あの朝顔は、その両方を知っている。

あの子がこの浴衣を着て歩く姿を、わたしは生き残った夢の中で見ている。

街の灯りが揺れて、どこかの屋根の上に、焼け残った記憶が影を落とす。

冬の馬町の灰と、

箪笥の中の夏の色。

今も、重なっている。

シュレディンガーのゴスロリ

今年は特別だった。

曜日の並びが良くて、東寺のしまい弘法と、北野天満宮のしまい天神、両方に行けた。

京都のガラクタ市はすごい。名前に偽りなし、正真正銘のがらくたがところ狭しと並ぶ。

特に弘法市は圧巻だ。

骨董品もあれば、なんでこんなもん売ってんねん、という謎の物体まで揃ってる。

その中で、やけに目を引いたのが、漬物の簡素なテントにいた、ゴスロリの少女だった。

レースのリボン、ふわふわのスカート、長い袖。

まさかの「ぴえん系」。

その服装で、前に飾り気のない“たくあん”や“すぐき”を並べ、うつむいていた。

気になって、翌週の北野天満宮でも注意していたら、やっぱりいた。

同じ格好、同じ漬物、同じ伏し目がちの姿。

あれはもう、何かの現象のようだった。

職場で話題にしてみたが、誰も気づいていなかった。

「そんな子、いてたっけ?」とまで言われた。

なぜだろう。

あんなに目を引くのに、まるで私にしか見えていないようだった。

「次は漬物を買ってみよう」

そう思った矢先、もうその娘はいなかった。

弘法市にも、天神市にも、十日ゑびすにも。

誰も気づいてない。話しても覚えてない。

でも、確かにいた――と、思う。

それとも私の記憶が、何かを欲しがって作った幻なのか?

彼女は今も、どこかの市に現れているかもしれない。

でも見ようとたら、彼女は“存在しない”。

忘れていたら、もしかしたら“いたことになる”。

――そんなことを考えていたら、ふと気づく。

買ってみようと思ったのは、漬物か、それとも――

化鳥

昔、女学校がありました。

今はもう、取り壊されて駐車場になっているけれど。

毎朝、制服を着た娘たちが、弓なりに笑って、

時には下駄を脱ぎ捨てて、坂を駆け降りていったものです。

その中に、ひとりだけ、私が好きだった娘がいた。

いつも皆から少し遅れて、黙って、でも真っ直ぐに歩いていた子。

ある日、その子は来なくなった。

理由は知らない。ただ、風の向きが変わったような気がして、

それから私は、坂道でずっとその気配を探すようになった。

白い布が空をはためくと、私は立ち止まる。

乾いた草履の音がすると、ふと振り向いてしまう。

人は言う。

「未練だ」と。

でも、それは違う。

これは供養です。生きたまま、誰にも渡さず、

この体に刻んでいく、街の残響の供養。

だから私は、鳥になったのです。

羽もなく、飛ぶこともできないのに、

東山の屋根と屋根の隙間に、記憶を投げるカラスです。

時々、若い旅人が、私に声をかけます。

「おばあさん、ここって何かあったんですか?」

――あぁ、この子は視えてる。

そう思う瞬間が、まれにあるのです。

私は答えます。

「さぁねぇ、忘れてしまったねぇ」

と、笑いながら。

でも、そんな夜、うれしくてうれしくて私は屋根の上で鳴きます。

その子がもういない未来へ向けて、

失われた誰かの声をまねて。

わたしは、

生きている誰かの記憶に、今夜だけでも棲みつきたいだけ。

夜が終わる前に。

正気が東山に昇る前に。

スイミー

目になった。

群れの先端でも、真ん中でもない。

ただ一匹、黒い影のまま、“見る者”として配置された。

泳がない。

戦わない。

吠えない。

ただ、見ている。

けれどその“見る”という行為こそが、

彼の最大の罪であり、最大の犠牲だった。

スイミーは、生き残ったときに「見てしまった」。

赤い兄弟たちが呑まれていく瞬間を。

すべての喪失を、ただの観測として受け取った、その冷たさを。

彼だけが目撃者だった。

だから彼は、自ら目になったのだ。

もう見たくはなかったのに。

今度は群れのとなり“見ること”を引き受けた。

見るということは、

自分だけが現実を引き受けることだ。

泳ぐ赤い魚たちは、自分が魚の一部だと信じている。

だがスイミーだけが知っている。

あれは「魚ではない」。

「そう見えるように組まれた群れ」だということを。

目になるとは、

幻想を成立させるために、

唯一、幻想を見抜いていなければならない存在になること。

だからこそ、スイミーは笑わなかった。

勝利のあとも、歓声のなかでも、

彼だけは沈黙していた。

その目は、ずっと遠くを見ていた。

もう見たくないものさえ、見えてしまう場所にいた。

そして、誰も気づかない。

スイミーは逃げない。

赤い魚は赤いまま。

黒い目は黒いまま。

月桂冠

将来のことを聞かれると困る。

なりたいものや、やりたいことなんて、別にないからだ。

だけど最近、やってみたい仕事ができた。

ヨドバシの交差点に立ってる、居酒屋の呼び込みのお兄さんたち。

あのお兄さんたちになりたい。

ちょっと悪そうな服で、でもなんかかっこよくて、

外国の人もいて、女の人もいて、

みんなスマートで、

その辺のおとなより、何倍もかっこいいと思った。

喫煙所でタバコを吸ってる姿も、

普通のサラリーマンよりずっと堂々としてて、

なぜか見てると安心する。

難しい漢字でお酒の名前が書いてあるおそろいのエプロンも、めちゃくちゃいい。

このあいだ、パトカーがぐいん!って、

見たことないくらいすごいUターンでバーガーキングの前に停まった時、

お兄さんたちはちゃんと通行人を止めて、

警察が通れるようにしてた。

それを見て「やっぱりすごいな」って思った。

でも、こんな話、先生にも、母さんにも言えない。

笑われそうだから。

「そんな仕事はやめなさい」って言われそうだから。

でも僕は、本当に思ってる。

あのお兄さんたちみたいに、

街に立って、声を張って、堂々と生きてみたいって。

トーテム

カバンに付いてるマスコットって、つい目がいってしまう。

無意識に見てる。

でも「かわいいな〜」じゃない。

「ダサいな…」って思ってる自分に気づく。

あれってさ、なんか“内面の外部出力”みたいな感じしない?

「私はこういう性格です!」って吊るして歩いてる。

あの感じ、どうも苦手。

かわいいやつ。

定番のやつ。

病んでる系、不思議系、あと古いアニメのやつ。

“わかる人にはわかる”って顔してるやつ。

叫んでるように見えるんだよね。

「私はこれが好き!」

「私はこういう人間!」

「私の心、ここにあります!」って。

なんか、うるさい。

……とはいえ、私もそんな相棒が欲しくはある。

でも、いないんだよなあ。

「お前だよ、お前!」って思えるマスコット。

いない。

どいつもこいつも、

ありきたりか、量産型か、あるいは狙いすぎてて疲れる。

ほんとうに私の琴線に触れるやつなんて、

見たことない。

誰かがデザインした“キャラクター”なんかじゃ、私の中の渦は表現できない。

きっと私が、どこか捻くれてるからだ。

ああ、つまらない。

なんもかんも、つまらない。

よくもまあみんな、自分の“好きを”こんなに堂々と見せられるよな。

私、そもそも“何が好き”なのか、まだ見つけられてない。

誰かが作ったマスコットじゃなくて、

私が作らなきゃいけないのかもしれない。

「これは、私の中にずっといたやつです」って言えるような、

そんな何かを。

犬殺し

本町の叔父が死んだ。

独りきりで、東山の小さな古い家で、のたれ死にみたいな最期だったらしい。

もう何年も誰とも口を利いていなかったとかで、

部屋には、埃をかぶった焼酎の瓶と、カビの生えたそうめんが残っていたそうだ。

変わり者だった。

というか、ろくな男じゃなかったらしい。

女癖も酒癖も悪くて、親戚中から煙たがられていた。

おまけに偏屈で、身内の集まりにも顔を出さなかったから、

“ああいう人やから”と、何年も誰も訪ねなかった。

そんな人の葬式だ。

悲しむ者なんて、いるはずもない。

親戚は、仕出しの弁当をつつきながら、

笑ってた。

酔ってた。

「ほんまアホやったなぁ」

「あんたもあんなんなったら終わりやでぇ」

そんな軽口すら飛び交っていた。

私は黙って天ぷらに醤油をかけたら、

横にいた伯母が眉をひそめて言った。

「ええっ……信じられへん。塩やろ、普通」

みんなに笑われた。

「関東暮らし長いからやわ、かわいそ」

そう言われて、

私はこの場で異物になっていた。

そのときだった。

酔った父が、ふと叔父の話をした。

「あいつ、小学生のころな――」

と、ポン酢の小皿を指先でなぞりながら語り出した。

叔父は阿弥陀ヶ峰、つまり豊国廟の中腹で野犬を飼ってたんだって。

あの長い石段の途中、昼でも暗くて誰も寄りたがらないあの場所で。

毎日、今熊野商店街を回っては、裏口から残飯を“拝借”して、

少しずつ与えてたらしい。

最盛期には十三匹くらい。

痩せこけて、牙をむいて、でも叔父にはなついてたという。

変わり者でも、犬には好かれてたんだろう。

けど、ある年の夏。

犬殺しが来た。

昔の言い方だが、保健所のことらしい。

竹の棒を持った男たちが、繋がれてない犬を捕まえてまわってたらしい。

一瞬で何頭か、トラックの檻に放り込まれた。

野良犬なんてそんなもんだ。

だれもかわいそうなんて言わない。

でも、叔父は――

ひとりで、戦った。

鎌を持って、男たちに向かっていったらしい。

「こいつらは俺の家族や!」

そう叫んだらしい。

警察まで呼ばれて、

大人たちに押さえつけられて、それでも泣き叫んで。

「そこからやな……目が変わったんは」

父がそう言った。

“目が変わった”。

つまり、何かが壊れた。

その瞬間から、叔父はもう普通の社会とは噛み合わなくなっていったんだろう。

私は思った。

すげぇかっこいいじゃん。

誰も味方しない時に、ひとりで戦える人間なんて、なかなかいないよ。

私がいたら、きっと一緒に戦った。

包丁でも何でも振り回して、守ろうとした。

警察に止められたって、大声で叫んだはずだ。

叔父は、たぶん不器用で、哀れで、

でも、ちゃんと魂を持ってた人だった。

私は醤油をつけた天ぷらを静かに食べながら、

そう思ってた。

誰もわからなくても、いいや。

私は、あの人を笑わない。

だって、

魂に、キラキラと輝くものが見えるから。

千の手

私の娘は、普通の子ではありません。

人並みな言い方をすれば「優秀すぎる」。

でも本当は、そういう言葉では収まらない。

あの子心は名工の鍛えた刃物のように、冴え冴えとしている。

ひとたび手に取れば、必ず切れる。

間違いなく、人を驚かせ、震えさせる力を持っている。

けれど、そういう力はね、世間様には“迷惑”なんです。

目立つもの、鋭すぎるものは、時として恐れられる。

理解されずに、拒まれる。

だから私は、あの子に枷をかけてきました。

親としての勝手な願いです。

社会に溶け込め、誰かに嫌われるな、普通でいろ、と。

それがどれほど不自然なことだったか、自分でも分かっていました。

けれど私は、間もなく終わります。

病が魂にまで入り込んで、立っているのもやっと。

それでも、あの子の将来だけは、どうしても祈らずにいられなかった。

だから、最後の旅に三十三間堂を選びました。

あの千の手、千の顔に――

娘のこれからを託すために。

観音様、

どうかこの子が、自らの内からあふれる声に突き破られませんように。

どうか、その手で抱きしめてやってください。

この子が振るう心が、誰かの命のかたわらにありますように。

そして、たとえ世界に理解されなくとも、

せめてここに来れば、赦される場所があるのだと、思えますように。

祈りとは本来、弱き者が天にすがる行為です。

でも、私は知ってる。

三十三間堂の観音様は、そんなふうには笑わない。

千の目で見ている。

千の手で、受け止めようとしてくれている。

だからどうか――

この冴えすぎた刃を、守ってやってください。

あの子が、あの子のまま生きていけるように。

私は、もうすぐいなくなる。

でも、観音様――

あなたは、千の手を広げて、ここにいてくださる。

どうか、お願いします。

この子がこれからも、「己という暴力」を、正しく振るっていけますように。

それを、あなたが見守っていてくださいますように。

あの子の背中に、どうか千の目が宿りますように。

そして、疲れたときは、どうか千の手が支えてやってくださいますように。

私は、それだけが願いです。

五条楽園

誰ももう話題にしなくなった。

けれど、私は五条楽園で育った。

赤線の名残がまだそこにあった頃、

あの町で過ごした少年時代を、

私はいまでも「幸せだった」と思う。

思い出すのは、やさしい記憶ばかりだ。

たとえば、四軒先のお茶屋のおばさん。

手招きされて、おばさんの膝の上にのる。

あの膝は、たばこの煙とレコードの音といっしょに揺れていた。

針を交換する手つきは妙に丁寧で、

私は顔の形が変わるほどほおずりされて、

チョコレートとかブルボンをもらっていた。

私は音楽が何かもわからず、

ただ揺れる膝とお菓子の甘さ、ドーランの香りに包まれて、

それが「安心」というものなのだと、

知らないうちに覚えていった。

だから、今もバスで五条を通ると、

「この辺、昔お世話になったんよ」

なんて誰かが話しているのを耳にするたび、

胸の奥が、すうっと水に浸るような感触になったものだ。

懐かしさとも、哀しさとも違う。

今は、もっとはっきりした思いがある。

――私は、あそこに、確かに生きていたんだ。

それは誇りでもなく、恥でもない。

ただ、あの煙の匂いや、針が落ちる音や、

やわらかい膝の揺れといっしょに、

私の一部になっているというだけだ。

語られなくなった町。

けれど、その静けさの中で、私は今も、

あの記憶に、呼吸を寄り添ってもらっている。

精霊

京都に戻ってから、あの奈良の空を何度も思い出す。

私は、何かを見ていた。

でも、あの人にはそれが見えなかった。

仕方がない。あれは「観光地」の皮を剥いだ先にある、もっと深いものだったから。

風景の奥にある、風景そのものの「記憶」。

私は最近、あることに気づいた。

京都は、文字では理解できない。

観光パンフレットに並ぶ寺社の名前、

神仏習合、応仁の乱、町家の構造――

情報として知っても、見えてこない何かが、ここにはある。

神社の名前はある。

祭神も書いてある。

でもそれらは、実体ではない。

いわば「借りてきた名前」。

この土地に本当に宿っているものは、もっと違う。

もし、私が知っている言葉で言い表すとすれば、

――それはゲニウス・ロキ。

場所の精霊。

しかしここではそれが、ひとつひとつの社に、辻に、家の陰に、確かに棲んでいる。

そしてこの街の人々は、それを知っている。

知らないふりをしながら、ちゃんと知っている。

意識していないように見えて、身体の動きの端々で、それを敬っている。

お祭り、通りの名前、会話、野菜の切り方、軒先――

すべてが、土地に刻まれたデッサンの線だ。

住民たちは、まるで自分がデバイスであるかのように、

その線をなぞり、更新し、奉納している。

神の名は意味を失い、

その存在だけが「ただ、ある」。

その無意味さが、むしろ恐ろしいほど強くて美しい。

私はゾクゾクする。

毎日この街を歩くたびに、

私は神ではなく「神の回路」を感じる。

その道程に、自分の足音が加わるのを感じる。

京都は、風景ではない。

装置だ。

思考と記憶と風のデータが編まれた、千年ものインターフェース。

私は今、その中にログインしている。

その実感が、たまらなく愛おしい。

隅の小鞠

子供が受験だから。

そう言われて北野天満宮に付き添った。合格祈願という名の巡礼。もう何度目だろう。

参道を歩き、絵馬を見て、梅こぶ茶を飲んで――休憩がてら、上七軒の小さな喫茶店に入った。

…はじまった。

……我慢していることがある。

うちの息子がどれだけ“息子ちゃん”か、という報告だ。

優秀、素直、手がかからない、サッカーチームの付添い。

彼女の言葉は、まるで美しい包装紙みたいに息子の輪郭を包んで、私のテーブルの上に差し出してくる。

私はただ、笑って、相槌を打つ。

でも心の奥では、いくつものレイヤーが私を見下ろしてくる。

“自分”という輪郭に重なるように、

“親”、“世間”、“休日”という言葉の拘束具、

そして“子供”という亡霊。

それぞれが、私の視界に、うっすら黄色いサングラスの膜をかけていく。

一枚、また一枚。

やがてすべてが夜のように暗くなる。

……もしかして。

この人は逆なんだろうか。

目の前の遮光板が、この報告によって、

一枚ずつ取り外されていってるんだろうか。

その先に「まばゆい世界」が広がっていると信じながら。

…なんで私は、こうなるって分かっているのに、

この人と何度も出かけてしまうんだろう。

でも、今日はもういい。

ここで別れることにした。

…いつか私は、この人に一発逆転の仕返しをしてみたいと思ってるのかもしれない。

……サッカーか。

帰り道はひとりで、西陣の考古資料館をまわって、白峯神宮を丁寧にお参りして帰ろう。

レティクル

――目が覚めた。

酔ってない。

それがまず、おかしかった。

あれだけ飲んで、あれだけ汚く吐いて、心と体を叩きつけ、

ぐずぐずに酔いつぶれてたのに。

今は、不思議なくらい澄んでいた。

心の中も、頭の中も。

あたりは白かった。

もやのような光が遠くまで続いていて、地平線なんて見えない。

どこまでもぼんやりしていて、どこからが上でどこからが下なのか、はっきりしない。

花が、咲いていた。

名も知らない草花の狂い咲き、風もないのにふるふる揺れていた。

そして――

「……おまえら……!」

あの子たち。あの頃の。十三、いや、それ以上いる。

ちっちゃかったやつが大きくなってる。

片耳がちぎれてたやつが、元通りになってる。

白内障だったやつが、まっすぐ目を見てくる。

一匹が飛びつき、胸元を前脚で叩く。

舌を出しながら鼻を押しつけ、うれしそうにくるくる回る。

それにつられて、他の犬たちもわらわらと群がってきた。

じゃれ合いながら、前足で地面を叩き、

尻尾をちぎれそうなほど振り回している。

一匹が急に走り出し、花畑の中をぐるりと駆け回る。

それを追いかけて、わあっと群れが広がる。

花びらが舞って、空気まで笑っているようだった。

なんだ。

ここで幸せにしてたんだな、おまえら。

ふと気づくと、少し離れた場所に、一頭だけじっとしている犬がいた。

体格は大きく、毛並みは黒と茶のまだら模様の甲斐。

他のやつより少し年上に見える。

目を細めて、こちらを見ていた。

吠えない。動かない。ただ、見ていた。

群れが戯れまわる中で、ただひとり、静かに立っている。

…おまえか。

あのとき、一番先に吠えて、俺の前に立ちはだかったやつだ。

視線がぶつかる。

まるで、問われている気がした。

――来るの?

――もう大丈夫?

胸の奥で何かが答える。

うなずくでもなく、言葉にするでもなく、ただ、ちゃんと届くように。

すると、あいつは一度だけ尻尾を揺らして、くるりと背を向けた。

そして、群れの先頭に立って、ゆっくりと歩き出した。

花の中に足音はない。

でも、確かに道ができていく。

体が勝手に歩き出す。

でも、それは悲しい歩みじゃない。

目の前に現れた、虹の橋を見上げそう思ったときだった。

――君は、こっちだよ。悪い子だったからね

ああ、そうだ。

そう言われると思ってた。

でもその声は、決して冷たくなかった。

その瞬間、不思議な感情が胸に溢れた。

これまでの生が、心のなかでぐるりと裏返った。

孤独、恨み、怒り、恥、後悔。

それらが全部、なにか大きなものの輪郭を成していたことに、ようやく気づいた。

魂に足が生えたみたいに、地面を踏みしめる感覚があった。

振り返ったが、もう何も見えなくなっていた。

「行こうか」

犬たちが、先に立つ。

コートの襟を直して、足元を確かめながら、

その後ろに、静かについていく。

――大丈夫

――君とおなじ、さみしい奴ばっかりだし、悪くはないところだよ

そうか。

楽しみだな。

ホムンクルス

またやっちゃった。

ごっそりLINE消して、制服返して、鍵をポストに突っ込んで辞めた。

1年半。

私にしてはまあまあ続いた方。

でもまあいいや。

ホテル業界なんて万年人手不足だし、

京都にホテルは売るほどあるし。

来月にはまた別の現場で、制服と挨拶を取り替えればいいだけの話。

……のはず。

最近、なんか変だ。

新しい職場の誰かが、なんとなく前の職場の空気を知ってる。

言葉の端っこに、あの時の私の“残像”が混じってる気がする。

いや、たぶん気のせいじゃない。

この街で、私は魔法陣みたいに点を描きながらやらかし続けてきたんだ。

その残像が、点と点を結びはじめている。

名前を出さなくても、「あの人」って伝わってしまう感じ。

やだな。

もう少しだけ匿名でいたかった。

京都のホテル業界は、“うわさ話”で空気を繋ぐ人たちの巣窟だ。

誰が辞めた、誰が泣いた、誰がまた戻ってきた――

それが、日常会話の潤滑油。

だからきっと、私のことも誰かが話してる。

でも不思議と、腹は立たない。

だって私自身が、私を知らないんだから。

誰かに拒絶された私

誰かに褒められた私

誰かが思い出した私

それらが全部、“自分にとっての自己”の構成要素になっていく。

どれも私じゃないような、でも私しかいないような。

“他人のまなざし”が私の輪郭を塗っていく。

自己って、たぶん“自分で見る自分”じゃなくて、

他人に見られたことで浮かび上がるものなんだと思う。

私が観測できる私は、すでに“外側”に置かれたもの。

人間関係をリセットしても、残される記憶だけはリセットできない。

どんなに新しい職場で、完璧な笑顔を貼り直しても、

見えないところで“前の私”がひっそり歩いてる。

それがこの街に刻まれつつある。

でも――

私はこの街を出ていく気はない。

この業界とも、たぶん決別できない。

たとえば私の欠片が、どこかのホテルの廊下に落ちてても、

それはそれでいい。

もう一度拾い上げる日が来るかもしれないし。

いくつも違う制服を着た私が、この街に重なって、

1人のホムンクルスを作っているのかもしれない。

サレンダー

またこの季節が来たな、と思う。

太陽がちょっとアンニュイな顔をしてる季節。

俺が一番好きな季節。

タンスの奥から、そっと引っ張り出す。

GALFYのスタジャン。

背中には犬。

牙、出してる。舌、出してる。

だいぶ色あせて、ところどころ毛玉もある。

でも、これを着ると、体が少しだけ誇らしくなる。

いかつい体に、少しゆるめのフォルム。

昔はモテようとしてたかもしれないが、

今はもう、あえて拒否さ。

"威圧"からのリタイア。"無害"の主張。

なんちゃって。

岡崎。

学問の町であり、観光の町であり、

知性と文化のにおいが立ちこめるこの街を、

俺は今日も、GALFYで歩く。

赤煉瓦の建物と、銀杏並木の落ち葉のあいだを、

"ちょい悪"にも届かない、"おっさん以上"の俺が、

ちょっとセンチメンタルな気持ちで歩いてる。

学生たちは黒やグレー、

街の女の子もくすんだトーンで街と同化してる。

そんな中で、

俺のGALFYが、ちょっとだけバランスを取る。

街の彩度の調整役だ。

なんちゃって。

人は時々、俺を二度見する。

たぶん犬を見てる。

かまわない。

それで「笑ってもらえたら」なおいい。

「おもしろい人」と思ってもらえたら、

それで、俺とGALFYの役目は果たされる。

戦う時代はもう、終わった。

今はもう、肩を張るんじゃなく、肩を遊ばせる時代。

GALFYのスタジャンは、俺の“降伏の旗”。

"かつてタフガイ"だった俺が選んだ、

“笑われる自由”のしるし。

今日も歩こうか。

白川の水もゆるく光ってるし、

CACAO MARKETでヘーゼルナッツ・ミルクチョコレートでも飲もう。

誰にも気づかれなくてもいい、

でももし見かけたら、ちょっとだけ笑ってくれ。

なあ、悪くないだろこれ。

なんちゃって。

モスボール

春の祇園は、空気まで薄桃色になる。

観光客の波をすり抜けて、私はひとり花街芸術資料館へ向かった。

ここ、前から気になってた場所。けど入るのは初めて。

中は思ったより静かで、ひんやりしてた。

展示ケースの中、舞妓のかんざし、打掛、写真、そして絵。

正直、技法も歴史もよくわからない。

けど――なんていうか、すごかった。圧が。

一枚の打掛の前で、足が止まった。

顔のない舞妓の後ろ姿に見える。

見返りもせず抽象化され、つるされた構図。

それなのに、存在しない背中から「念」が滲んでいた。

きれい、とか、すてき、を通り越して、なんだかこわいと思った。

たぶん、これを仕立てた人にとって、

花街は「美しさ」以上の何かだったんだろう。

手放せなかったもの。

執着して、焦がれて、呑まれて、それでも。

私は芸術音痴だから、そういう背景とか流派とか全然知らない。

でも、執念みたいなものが見える気がした。

それが、ちょっと怖かった。

こっちは気軽に「わぁきれい」とか言ってるのに、

向こうは本気で命かけてくる感じ。

見るって、ちょっと危ない行為かもしれない。

それでも私は、こういった空間が好きだ。

わかんなくても、感じることはできる。

静かで、他人に話しかけられない空間が好き。

展示物の間を歩いてると、自分もなんか「展示されてる側」みたいになる。

透明になって、逆に自分の輪郭が浮かんでくる。そんな気がする。

春の祇園は、なんでもない日常に仮装してる。

巡礼

春の祇園は、薄く鉄の臭いがする街だ。

観光客の波を縫うように、私はひとり、花街芸術資料館へ向かった。

この街を離れてから、こんなふうに戻ってくるなんて思わなかった。

けれど、なにかに引きずられるように、ここに来てしまった。

中は静かで、ひんやりしていて、私の酒臭い息が白くなりそうなほどだった。

展示ケースの中、舞妓のかんざし、写真、そして打掛。

見た瞬間、胸の奥がぎゅっと掴まれた。

冷たいガラスの向こうで、華が張りついた薄い布地が、

まるで脈打つように見えた。

色褪せて、けれど消えないその線。

怖いのに、目が離せなかった。

背中の皮膚に滲んでいたものが、私の中の何かと響き合って、全身にぶわっと熱が駆け上がった。

汗が背中を滑り落ちる。

――そうだ。私も、あの背中の一部だった。

浅葱に朱、牡丹の振袖。

背筋を真っ直ぐにして、誰かのために着せられた布。

けれど、本当は私のものなんかじゃなかった。

あれは、剥がされるたびに私を削いでいく布だった。

脱いでも脱いでも、いつまでも肌に染みついて、痛み続ける。

打掛を見つめるうちに、胸がざわざわして、息が荒くなる。

あの頃の私の背中が、ここに吊るされているように思えて、

こみ上げてくる何かを止められなかった。

剥がされたあとでさえ、まだ滲み出るもの。

残したいと思って残したわけじゃない。

残ってしまったから、残ってるもの。

それが――執念だ。

私は、ずっと消えたつもりでいた。

この街も、この肌も、捨てたつもりでいた。

でも、ガラスの向こうで打掛が睨み返してくるのを見て、

ああ、私は消えていなかったんだと、思い知らされた。

心臓が早鐘を打ち、足元がぐらぐらして、

胸の奥で何かが裂けるように疼いた。

「消えてへん」

声が、震えた。

言葉にした途端、抑えていた涙がにじんだ。

春の風が、窓越しにそよいだ。

過去の幻が、ガラスの中に重なって揺れた。

どちらも、私の肌から生まれたものだ。

どちらも、私を奪ったものだ。

でも、どちらも、まだ私の中で燃えている。

展示室を出ると、陽がきつく、目が痛かった。

花街は今日も、なんでもない日常に仮装している。

けれど、私はもう知っている。

この街には、私の執念が封じ込められたままだということを。

そしてそれは、消えもせず、鎮まりもせず、私を呼び続ける。

胸に手を当てると、そこがまだ熱かった。

冬の煙

今熊野商店街は、もう半分シャッター通りみたいになっている。

それでも、たまに歩くと、あの頃の景色が頭の奥に甦る。

まだ子供だった私。

冬の夕暮れ、薄手のジャンパーのポケットに手を突っ込み、一升瓶を抱えて歩いていた。

ファスナーと瓶がぶつかるカタカタという音が、やけに大きく響く。

冷たい風がアーケードの下を抜けて、裸の耳たぶがじんじんと痛かった。

鼻先を分断するように、長い白い息がもくもくと漂うのを見て、「ああ寒いなぁ」と思った。

だけど、寒さよりつらいのは、商店街の脇道に入るたびに、あちこちの家から漂ってくる匂いだった。

煮物の匂い。焼き魚の匂い。味噌汁の匂い。

その匂いと一緒に、窓の向こうから笑い声が漏れてくる。

「姉ちゃん、こっち来てー!」

「今日、おかわり何杯目やー?」

「テレビ消したってやー!」

そんな他人の団欒が、薄いガラス越しにぼんやり見える。

私は立ち止まって、目の前の窓を見つめる。

そこには湯気が立ちのぼる食卓、笑ってる父親、割烹着の母親。

「私が欲しかったのはこれなんや」――そんな言葉が、喉の奥でくすぶる。

でも、口には出さずに、視線を落としてまた歩く。

アーケードの中の酒屋の灯りがやけにまぶしかった。

ガラス戸を開けると、店の奥からおばさんが出てきて、眉をひそめる。

「また? あんたんとこ……ほんま、いつになったら払うんやろなあ」

そう言いながら、おばさんは瓶を受け取る。

ツケの伝票が積み上がっているのを私は知っていたし、

もう母も父も払いに来ることはないだろうな、と思っていた。

けれど子供の私が言える言葉なんて何もなかった。

ただ黙って、冷たいカウンターに手を置いていた。

おばさんは瓶に酒を注ぎながら、チラとこちらを見る。

それから、棚の奥に手を伸ばした。

鈴カステラの袋を取り出し、

私の手に握らせる。

「これ、もう売れ残りやし。捨てるのももったいないしな」

おばさんはそう言って、また視線を逸らしてレジの釣り銭の整理を始めた。

私は、小さく「……ありがとうございます」と言ったかどうかも覚えていない。

なぜだか胸の奥がぎゅっと痛くて、走り去りたくてたまらなかった。

ガラス戸を開けて外に出ると、また冷たい風が顔に刺さる。

帰り道、どこかの家の窓からカレーの匂いとテレビの笑い声が漏れてきて、

私は一度だけ立ち止まった。

帰り道の商店街は、どんどん暗くなる。

あの道を歩いていた私の姿は、きっと他の誰かから見れば、「可哀想な子」だっただろう。

でも、私にとっては、それが当たり前で、誰も手を差し伸べてはくれなかった。

そして私は、自分の家の明かりの下へと、毎晩静かに吸い込まれていった。

私はこの街を去った。

でも、捨てきれないのは、きっと私の中にまだ執念が残っているからだ。

消えずに、こびりついているからだ。

だから私は、今日もこの道を歩く。

一本、タバコに火をつけて、白い煙を吐きながら。

商店街の入り口に貼られた「路上喫煙禁止」の赤い看板の下で。

一本、路上喫煙。

それが、私にできる、ささやかな復讐だった。

カワセミ

俺の仕事は、水を切ることだ。

止まり木に留まるのは、次の一撃のための構えに過ぎない。

一秒の一瞬で獲物を穿つ。

気を抜いたら流れに呑まれ、羽が濡れて沈む。それが俺の日常。

だが俺は墜ちない。なぜなら、水の底に走る命の光を知っている。

季節が変わるたびに、川の匂いが変わる。

冬の出町柳は、あまりに無口で、あまりに冷たい。

三角州の葦が風に揺れ、氷みたいな風が胸元を抜けていく。

体内の熱を燃やしながら、俺は止まり木で、流れを睨む。

静寂を抜ける青い閃光。

獲物の魚も、寄せる波もない。

それでも俺は狙う。

狙うしかない。

昔、上流の老いたゴイサギが言った。

「お前ら若いのはいいさ、焦ってばかりで──

でもそのうちわかる。生きるってのは、止まってる時間も含めてだ。」

あのときは笑った。

いまならわかる。

“止まる”のは、終わりじゃない。

それは、構えだ。

夜の冷え込みが骨まで染みるとき、俺は首をすくめて目を閉じる。

川面に影を落としながら、無駄な熱を抑え、時が過ぎるのを待つ。

“飛ぶために、止まる”。

それが俺のやり方だ。

朝が来る。東山の稜線から、少しだけやさしい光が降りる。

翼がゆっくり熱を帯びる。

川風を裂きながら、またひと筋の青い軌跡を描く。

それは、ただの美しさなんかじゃない。

それは、俺がこの鴨川に刻む署名だ。

水の中で、銀の腹がひらりと反射する。

獲物の予感がした。

いい朝だ。

……行くか。

翼を広げ、俺は水面すれすれを駆ける。

そこが、俺の住処だからな。

別れのワイン

40過ぎて、私は順調だ。

役職もついたし、部下の信頼もあるし、社外での顔も立つ。

面倒なセクハラやパワハラからも、いつの間にか遠い存在になった。

ストレスは、ない。

その代わり、何かが足りない。

金曜の夜、同僚と軽く飲み、二軒目、三軒目とハシゴして、気づけば朝。

何も問題ない。月曜にはまた、ちゃんと仕事をこなすのだから。

でも、毎週のように朝まで騒ぎ、土曜は昼までベッドで寝ている。

起きると、体の芯がぬるい。胃の奥が、何かに火をつけられたみたいに熱い。

ここでやめておけばいいのに。

そう思いながら、冷蔵庫の白ワインを開ける。

グラス一杯、恐る恐る飲む。

胃が、ぎゅっと痙攣する。

吐く。

また飲む。

また吐く。

煮詰められたみたいに黄色い胃液を吐き出すと、冷や汗が止まらない。

でも、私はそれを止めない。

無理やりにでも飲み続けていると、空っぽになった胃が、ようやく酒を受け入れ始める。

やさしい、熱が広がる。

指先まで、じんわりと、やわらかくなる。

シャワーを浴びる。

髪をまとめ、リップを塗り、ジャケットを選ぶ。

街へ出る準備をしながら、鏡に映る自分の顔を見て、心の奥で思う。

ああ、酒飲み女の人生って、愚かだ。

危うい。

悲しい。

なのに、たまらなく幸せだ。

グラスを揺らしながら、今夜も街のざわめきに混ざっていく。

酔いが回れば、全部が自分の選んだ道に見える。

たやすく、危うく、悲しく、

でも――たまらなく。

ワインは死の香り

深夜二時、西木屋町通り。

私はいつものように、休みの夜の帳尻を合わせるみたいにして、グラスを傾けていた。

そこにいたのが、彼女だ。

美しい女だった。

輪郭のはっきりした顔、骨ばった指先、喋りながらカウンターを軽く叩く仕草。

華やかなのに、どこか脆い。

そして、彼女の酒の飲み方は、見ればすぐにわかった。

――破滅的な飲み方だ。

黄疸が出始めた目。

わずかに血走り、濁りがある。

髪は艶やかに巻いているのに、水分量がない。

肌は化粧で隠しているが、くすんでいる。

そして何より、内臓が荒れているのがわかるような、微妙な呼吸。

職業柄、人の体が壊れていく様子を何百と見てきた。

だから、彼女がいまこの瞬間も、内側から変容しつつあるのが見える。

緩やかな自殺。

それでもまだ、自分の中の何かが保っているうちに、街の光に浸かろうとしている。

彼女は、よく通る声で人生や仕事について笑いながら語った。

「まあ、順調よ」

「ストレス?ないない。そんなの自分で消化するから」

そう言いながら、白ワインを注文し、平然と飲む。

心の中で、私は言い返した。

――人生や仕事の話をしている場合じゃない。

いまは、そのグラスの向こう側にいる死神と話すべきだ、と。

だが、私はそれを口にしない。

そんなことを言えば、彼女の世界が壊れてしまうからだ。

この女が保っている仮面の均衡を壊すのは、私の役目じゃない。

私は、人の死を見てきた。

その重さも軽さも、わかっている。

だからこそ、助けたいとは思わない。

人には、それぞれ選ぶ死に方がある。

そして、彼女はそれをもう選んでいる。

グラスの中で氷が静かに鳴った。

私は彼女に微笑み返しながら、ただ静かに酒を飲む。

それ以上でも、それ以下でもない。

彼女の破滅は、彼女のものだ。

そして、私は破滅の美しさを眺めるだけだ。

深夜二時、西木屋町の暗い灯りの下で。

オブスキュア

七条通りぞい、七本松から御前んとこまでの界隈。

昔はな、人がごった返して、あっちもこっちも活気があった。

ワシはそこで働いて、笑って、酒飲んで、怒鳴って、また笑っとった。

……そういうもんやった。

けど。今はもうみんな居なくなった。

シャッターは閉まり、店は寂れ、

若い奴らは、みんな線路の向こうに消えていった。

せやけどな……ワシはまだ、ここで生きとる。

今日もこの道を横切る。声を張り上げる。

それは、ワシの役目や。

この街が、東寺に見捨てられんためにな。

東寺の仏さんは見とるんや。

ここにまだ命が燃えとるか。まだこの道を踏みしめる足があるか。

それがなくなったら、加護は終わる。

……東山のほうから、カラスがくる。

あの化鳥、人でなしのカラスが、夜に爪を立てにやってくる。

あれは怖い。あれは……人の姿しとるくせに、心がない。

……ワシは、あの女に、ひどいことをした。

東山のカラスみたいに、黒い髪の女やった。

鳥辺野におるカラスは、人の死肉を啄んだ末裔や。

あの女も、そうや。

東山のカラスは、ずっと、ずっと高いところから……ワシを見とるんや。

せやから、ワシは毎日ここに立つ。

声を張り上げる。

見とけ。まだワシは死なんぞ、と。

この街は生きとるぞ、と。

仏さんに聞かせるんや。

だから、今日も歩くんや。

クラクションも鳴らん。みんな目を逸らす。

それでええ。

ワシの仕事や。

町を歩き、叫び、まだここが生きていると証明する。

生きとる限り、まだ負けとらん。

カラスよ、お前が来る前に、

ワシの魂はもう仏さんの元に飛ばしてしもたる。

ワシが死んだら、それはそれでワシの勝ちや。

……それまで、見とけ。

今日もまだ、ワシはここを歩いとるんやぞ。

甘い街

俺は、完全にナメてたんだ。

和菓子なんて、スーパーやコンビニの片隅で売ってる、しみったれた饅頭やら大福やら、せいぜい年寄りのお茶請けだろうと。

関東の人間なんて、大体そうだろう? だって、そういう扱いなんだもの。

パサついたドラ焼き、甘すぎる羊羹。

どれも似たような味と姿で、特別なものなんか、何もない。

ところが、京都に来て、俺はぶっ飛ばされた。

最初に食らったのは、音羽屋のよもぎあん餅だ。

見るからに素朴。スーパーで売っていても違和感なさそうな見た目だった。

でも、一口かじった瞬間、世界が変わった。

鼻に抜けるよもぎの香りが、こんなに澄んでいて深いものだなんて知らなかった。

しっとりしているのにもちっと歯切れが良くて、そこに絡むこしあんが、甘いのに軽い。

なめらかで、上品で、余韻が消えない。

うまい……うますぎる……。思わず、手が震えた。

次は山もとのいちご大福。

店先に貼ってあった張り紙を見たときは、内心ちょっとバカにしていた。

「当店大好評の一品です。白あんと苺のハーモニーが病みつきになります」

……ハーモニーって何だよ、と。

でも、口に入れた瞬間、その意味がわかった。

白あんの優しい甘みと、苺の酸味と果汁が、口の中で同時に弾ける。

あまりのインパクトに「うまっ!」って、通りがかりの人に聞こえるくらいの声が出た。

なんだよこれ。和菓子の概念を根こそぎ覆された。

その後、名月堂のニッキ餅で、完全にノックアウトされた。

ほのかに香るニッキの匂いと、優しくほどける甘さが、なぜか遠い記憶を呼び覚ますようで、胸の奥がじんとした。

頭の中で「七つの子」よろしく、カラスが山に帰っていった。

菓子が、こんなに人の心を揺らすものだったなんて、俺は全く知らなかった。

……そして、気づいてしまった。

京都には、鍵善良房や出町ふたばみたいな有名店だけじゃない。

どの通り、どの角にも、小さな老舗が息づいていて、それぞれが歴史を背負いながら、ひたすら自分たちの味を守っている。

その職人の意地と矜持が、すべてこの小さな菓子に詰まっている。

京都の和菓子文化、層が厚すぎる。これはもう、文化というより摂理だ。

なぜ、こんなにも旨いのか。

俺は仮説を妄想した。

きっと、京都の地脈そのものが、和菓子のためにあるんじゃないかしらん。

東山から流れ出る清らかな水脈、御所を中心に結界のように張り巡らされた町割り、そこで千年も続いてきた甘味の因果。

代々この土地に蓄積された「甘味のカルマ」が、職人たちの手を通じて、餅やあんこに宿る。

和菓子は京都の大地が生み出す“もののけ”だ。

だから、たまたま旅人として訪れただけの俺でも、それを口にした瞬間、魂まで震えたんだ。

俺はもう逃れられない。

次はどの店に行こうか、もうスマホのメモ帳はいっぱいだ。

店先に並ぶ色とりどりの餅、水無月、若鮎が、俺を呼んでいる気がする。

——京都は、和菓子の魔都だ。

それを今、思い知った。

そしてたぶん、ここに来るたびに、俺はまた、甘味の底なし沼に沈んでいくのだろう。

それでも、後悔なんて、するわけがない。

死刑

ぶらっと一人で「庶民」に寄った。

阪急・大宮の駅すぐ、どんなに満席でも誰かが詰めれば席が空く不思議な場所。

立ち飲みなのに、なんだか“実家感”のある空間。

串カツ、まぐろ刺し(限定)、おでん盛り。

冷えたハイボールをぐいっと流し込んだときだった。

気づけば俺の隣に、少し風変わりな老人が立っていた。

英国紳士みたいなワイシャツに、くたびれたブリーフケース。

そして手には――まさかの『がきデカ』。

「……懐かしいですね、それ」

思わず声をかけてしまった。

「あれを“懐かしい”で済ませるかね?」

そう言って、その老人はにやりと笑った。

「法治と合理の名の下に暴力を不可視化するこの社会においてこそ、我々は“こまわり君”という極端な直裁さに学ぶ必要があるのだ。」

「……え?」

「“死刑っ!!”だよ。あの強烈な断罪のギャグ。それをただの一発芸として笑うか、それとも……」

彼は、ハイボールをひと口飲んでから続けた。

まわりの酔客たちは誰も気にしていなかった。俺だけが固まっていた。

「君、“死刑っ!!”って聞いて、何を思い浮かべる?」

「え、いや、こまわり君のギャグ……ですよね?」

「そうだ。それでいて、こまわり君こそが“近代社会の倫理の限界”をあぶり出した最終兵器だと私は思ってる」

老人はカウンターに小さなメモ帳を開き、なぐり書きをしながら話し始めた。

「“正義”とは、何か」

「“制度”とは、誰を守り、誰を壊すのか」

「“死刑”は、誰の手によって執行されるべきか」

「君、この串カツが1本100円で出てくる理由を考えたことはあるか?」

「……え?」

「それは“見えないところで誰かが動いている”からだ。養豚、屠殺、輸送、調理、配膳。」

「正義も同じ“誰がやるか”を見えなくしたとき、社会は安心する」

ハイボールを一口飲む。

「だが、こまわり君は違う“死刑っ!!”と叫ぶ。誰にも相談しない。手続きも理由もない。そこには、責任の全所有がある。恐ろしくも、誠実だ」

「……誠実、ですか?」

「“誰も裁かない世界”か“誰か一人が全部を引き受けて裁く世界”か。

制度とは、ある意味で“責任逃れの装置”でもあるんだよ。分かち合うことで、誰も引き受けない」

メンチカツをつまんでいた隣のおっちゃんが、ぼそっと言った。

「……せやけど、個人で裁いたら、それはただの人殺しやろ」

「そのとおり」と老人は笑った。「だから“滑稽”にするしかない!“ギャグ”にするしかないんだ。

笑うことで、暴力を暴力のまま見せずに通す。

そしてその笑いに、ヒリヒリした“痛み”が残るかどうかが、倫理の境界線だ。」

「こまわり君の“死刑っ!!”が、冗談にしか聞こえない今の世の中が、本当は一番危ういのかもしれないね」

老人はそう言って、指で書くように空をなぞった。

「“暴力を笑う社会ではなく、暴力を理解しようとする社会を作るために、我々は笑う”」

そこまでまくし立てると

「……あ、そうだもう一本頼もう」と言って、串カツを注文した。

俺はたまらず聞いた。

「爺さん……仕事、何してる方なんですか?」

すると、彼はくしゃっと笑って、ポケットから名刺を一枚、差し出してきた。

「これな」

酔いで少しピントの合わない目を凝らして見ると、こう書かれていた。

《京都府警察学校 教養指導部 非常勤講師》

「……え?」

——酔っていたのか、本気だったのか、今でもわからない。

でも、たしかにあの日の「庶民」では、串カツの向こうに倫理と暴力の匂いが立ちのぼっていた。

——大宮には、変なやつが多い。

だが、ああいう変なやつの言葉ほど、時に頭に残る。

血天井

なぜ、みんなわざわざ血天井を見に来るのだろう。

あんなにも、どこからどう見ても「まとも」そうな人たちが。

家族連れが。カップルが。修学旅行の学生まで。

観光バスを降り、三十三間堂の千手観音に手を合わせ、次は養源院。

その順路の途中に、あの「血の板」はある。

まるで“京名所スタンプラリー”の一駅のように。

でも、僕にはどうしてもそれが理解できない。

だってあれは、ただの板じゃない。

1600年の伏見城。

城に取り残された徳川方の武士たちは、落城を目前に、自害した。

その床板が、そのまま天井に――。

首が、腕が、刀が、重なり、踏みしめられ、染みついた血が、黒く、板に沈んでいる。

表面は磨かれているが、油を吸った木のように沈んでいる色が、目に焼きつく。

僕は地元だから、むしろ近づきたくない。

養源院の脇を通るとき、思わず視線を逸らす。

あの中に「何かがまだいる」と思ってしまう。

終わった出来事のはずなのに、どうしても“過去形”にできないものがある。

けれど、観光客たちは違う。

わざわざチケットを買って、並んで、中に入り、

天井を見上げて、ガイドの声に耳を傾ける。

息を呑んだまま、じっと見つめる。

中には、静かに手を合わせる人もいる。

何を見ているんだろう。

板の模様の向こうに、何を見出しているんだろう。

惨劇だろうか。

忠義だろうか。

それとも、あまりに人間的な執念?

あるいは――もっと別のものかもしれない。

たとえば、

日常のぬるま湯に浸かる中で、

ほんの少しだけ“人間の底”に触れてみたいという欲望。

血と肉が引き裂かれ、顔の判別もつかなくなるほど叩き潰された、極限の姿。

それでも、なお“生の証”として残っているもの。

それを前にすると、

「自分はまだそこまで堕ちていない」と、

どこか安心できるのかもしれない。

あるいは逆に、

「もし自分がそこにいたら?」という奇妙な共感。

耐えたか。逃げたか。裏切ったか。

そんな“ありえたもう一人の自分”を空想して、

なぜだか泣きそうになる人もいるかもしれない。

もちろん、ただの“歴史に触れた気分”という満足感だけの人もいるだろう。

「この目で見た」というスタンプを押したくて、

今日もまた一人、木の扉をくぐっていく。

でも、どれにしたって――僕には、やっぱりよくわからない。

あの染みついた血は、

数百年たっても、誰にも拭えず、消せず、そこに残っている。

語られ、飾られ、慰霊されてもなお、

そこには「まだ終わっていないもの」がある気がしてならない。

だから僕は、思ってしまう。

そのうち僕も、そこに混ざるのかもしれない。

知らないうちに、じんわりと、

足元から、自分の血が天井に滲んでいくような――

そんな想像をしてしまう。

見に来た人たちは皆、まともな顔をしている。

でも、きっと少しずつ、自分の血を落として帰っているんだ。

それがあの板の色を、少しずつ濃くしていくんじゃないか。

今も、これからも。

河原町グリーン商店街

河原町が少しだけ賑わった時期があった。

2年前、EXPO'90花と緑の博覧会、あの頃のマスターは、今よりもう少しだけ痩せていて、もっと饒舌だった気がする。

私がこの喫茶で働きはじめて、三年目?……いや、もっとだったかもしれない。

当時マスターは恋をしていた。

相手は、緑が好きな自然派の女の人。近くの雑貨店で働いているとかで、週に一度は来て、ホットの紅茶を飲む。

マスターは、彼女のために新しいメニューを考えはじめた。

「抹茶ラテなんてどうかな?」なんて言い出して、試作に付き合わされた日には、粉まみれの厨房で子供みたいに目を輝かせていた。

――いい歳して、かわいいもんだ。

マスターと私が、いい関係になりかけたこともある。

常連が帰った後、閉店作業をしながら飲んだウイスキー。

酔った勢いで、ふと唇が触れた。

そのまま部屋で一晩、共に過ごした。

……翌朝、マスターは床に頭をつけて謝った。

「ごめん、ごめんな……お前、いい子やから。ほんまに、俺……すまん。」

私はソファに腰かけたまま、彼の背中を見下ろしていた。

申し訳なさそうに土下座するその姿に、私は――ゾクッとした。

たぶん、暴力に似た何か。

その日から、私はマスターにとって“怒らせてはいけない女神”になった。

それからマスターは、私の顔色をうかがうようになった。

何かと「大丈夫か?」と聞いてくるし、私が眉をしかめると、子犬みたいな目で謝る。

居心地がいいような、居心地が悪いような、変な関係になった。

そしてその後、彼は緑女に夢中になった。

抹茶ラテの泡立て方に悩んで、小さな鍋で牛乳を温めながら「やっぱ豆乳の方がええかなあ」とか独り言を言ってる。

正直、イライラする。

だけど――放っておくとまた落ち込んで、翌日にはキッチンに正座してたりするから、

「20年後ぐらいに流行るんやないですかね?」と、私は苦笑まじりに言ってあげる。

そう言うと、マスターは嬉しそうに笑う。

「やろ?やっぱそう思う?」

厨房の奥で、抹茶ラテがごぼごぼと泡立っている。

私はもう、マスターを好きではなかった。

でもあの人が誰かを好きでいるあいだだけは、なんだかこの店の空気がふわっとあたたかくなるのを、

私は知っていた。

――河原町でまた誰かが失恋して、この喫茶店に流れ着いてくる。

マスターはその人にコーヒーを淹れ、私は横でグラスを拭く。

そうしてまた、一つの季節が終わるのだ。

子安観世音

吉田山の濃い緑が、白川疎水の対岸に重なってゆくと見えてくる、小さな祠。

春の残り香が風に舞い、夏の予感が足元をくすぐる。

「一緒に観音さま、行こか。お願いせなね、女の厄年やし」

娘は小さくうなずく。

拒まない。でも、目はもうどこか遠くを見る。

私は手を差し出す。

娘はそれを取る。

でも、その手にもう“預けられている”感触はない。

かつて私はその道を、娘の手を引いて歩いていた。

十五年前までは、抱いていた手。

十年前までは、振りほどかれることなどなかった手。

「おかん、しんどない?」

その一言すら、情けなく思えた。

身体が重いのではない。

手を引かれる側になったことが、息苦しいのだ。

娘は今、十九。

ふとした瞬間に、女の顔を見せるようになった。

鏡の前で、まぶたに指をあて、笑い方を変えてみる。

スマホの画面を、母には見せなくなった。

「そのコート、借りていい?」と聞くとき、声に“挑発と同意”の両方がある。

わたしにも、同じような時期があった。

そう、思う。

化粧台の引き出しの奥に、かつての自分のリップが眠っている。

だが――取り出せない。

取り出したら、“負け”になる気がする。

この観音さまは、子どもの成長の神様だ。

けれど今、私の心にあるのは祈りではない。

嫉妬でもない。

怒りでもない。

ただ――形のない支配欲だ。

――まだ世界を知らないで、まだ傷つかないで

―――そのためなら、少しぐらい、怖がらせたっていい

ふと、視線が重なる。

瞬間、娘は気まずそうに目をそらした。

―ああ、いまの顔

それは、かつて自分が母を見たときの、顔だった。

理解できない。

けれど、怒らせてはいけないと思わせる顔。

「おかん……なんか、最近こわいわ」

娘がぽつりと漏らした。

「ごめん、なんか、わからへんけど……ちょっとだけ」

私は、笑ってみせる。

「そうやろか?」と言った声が震えていた。

「おかんがいなくなったらどうしようって思うときが、なんとなくあるんよ」

その“なんとなく”が、私の胸に焼きついた。

―わたしは、もういらないのだろうか

――娘はこの先、自分だけの世界へ旅立ってしまうのだろうか

――だったら

その旅立ちの道の途中に、

「わたし」って名前の大きな石を置いてやりたい。

通ろうとすれば、転ぶぐらいの。

旅をあきらめて、泣きながら私へ引き返すぐらいの。

歩きながら、心の中でつぶやく。

――純粋な愛は、手段をえらばない。

それがどんなに正しい顔をしていても、

どんなに“母の想い”という名前を名乗っていても、

その内側にひそむのは――世界をねじ曲げてでも手放したくない欲望なのだ。

祠に、またひとつ、祈りが捧げられる。

「この子を、いつまでもわたしの子でいさせてください」

祠は答えない。

木々が揺れて、影が石段を這うだけだった。

ええもん

蝉の声が、遠くなってきていた。

それでも塩小路橋のたもとでは、まだどこかの木が鳴き続けていて、

ひとりの男が、黙ってその下にいた。

薄いジャンパーに釣り竿、足元にはコンビニ袋。

新聞とチューハイと、セッターのソフトパック。

缶を開けて口をつけ、煙草に火を点ける。

火を吸い込むたびに、目の奥が少しだけ潤む。

誰に見せるわけでもなく、新聞を広げ、黙って風に身を任せる。

鴨川の流れは、このあたりでは少し重たくなる。

川の色は深くなり、忘れられた時間が、水面にうっすらと影を落とす。

朝の涼しさがまだ少し残る時刻。

それでも、陽射しの角度はすっかり斜めになっていて、

季節が交代を知らせにきたような空気だった。

そこへ、もうひとりの男が歩いてきた。

洒落たカンカン帽に薄手のシャツ、片手にビールと、小脇に抱えた新聞。

「釣れるもんかね?」

気安くないけど、棘もない声。

「いや、さっぱりやわ。川がスレとるんか、ワシが鈍うなったかやな」

ふたり、互いを一瞥し、わずかに口元が動く。

どちらも、顔に刻まれた皺の本数が、物語を語る年齢だった。

それぞれの時間と場所を生きてきたはずなのに、

その空気は、まるで昔からそこにいたように自然だった。

川の流れと、蝉の鳴き声。

ときどき吹く風が、煙草の煙と一緒に、いくつかの言葉を持っていく。

「……夏も、終わるねえ」

ぽつりとこぼれたその言葉に、返事はなかった。

だが、それでよかった。

風が川面を渡り、ふたりの間の沈黙に、少しだけ表情をつける。

言葉ではなく、缶の開く音が、沈黙に応えた。

わずかに口元が緩む。

目は合わさない。けれど、視線の先にある川は同じだった。

川の向こうを、京阪バスがゆっくりと渡っていく。

エンジン音が遠ざかると、蝉の声がまた戻ってくる。

かすかに、風鈴のような自転車のベルがどこかで鳴った。

ふたりとも、名前も知らない。

住所も、職業も、家族も、訊かない。

けれど、ここ最近、週に二度三度は、同じような時間に、同じ場所にいる。

気がつけば、なんとなく、互いのペースを読むようになった。

相手が缶を傾ける間は話さず、釣り糸を垂らしたら、黙って見守る。

言葉にしない距離感が、心地いい。

若い頃なら、こんなふうに誰かと並んで時間を潰すことに、もどかしさや負けを感じたかもしれない。

でも今は違う。

川面を見つめながら、どちらともなく、ふっと漏れるように笑った。

「お互い、ええ歳して、何を探しとるんやろな」

「まぁ…朝から缶持って川っぺり座ってんのも、なかなか乙なもんだぜ」

笑いが重なる。

笑い終わって、また黙る。

その様子を、女が七条大橋から見ていた。

日傘をもった手が、ふと止まる。

夏の名残がすべる光のなか、静かに語らうふたりの男の姿。

「……あれは?

……なんや、ええもん見たわ」

そう言い、微笑む。

男たちは気づかない。

風と川と、缶の音が、今日の静かな奇跡をそっと祝福していた。

お出汁の道

基本的に、醤油とカツオで育ってきた俺にとって、関西の“薄味”ってやつは、どうもキリッと締まらない。

でも“甘味の旅”から三ヶ月。

今回の上洛は、ただの旅行じゃない。――

俺にとっては、味覚の再検証。魂のアップデートだ。

なんでも効率、時短、コスパって世の中で、魂がカッチカチになっちまった俺にとって、これは文化的リハビリであり、魂の蒸し直しだった。

「不要不急? 冗談じゃねぇ、飯は俺の命綱だ」

まず川端七条の角、たこ焼き屋「七ちゃん」。

メニューに“坊主”ってある。ソースも醤油もかけず、生地とタコだけ。

……なにそれ、調味料の否定? 優しさで殴る系?

焼き立てをひとつ、口に放り込む。

――熱い。

――うまい。

なんだこれ。

口の中で海が広がる。磯の香り、生地の出汁がふんわりと広がって、タコがプリっと跳ねる。

まるでマリアナ海溝の熱噴出口で蒸し焼きにされた記憶が蘇ったみたいだ。

俺は今、潮騒の記憶を舌で受信している。

北へ上がるうち、岡崎の「岡北」へ吸い込まれるように入店。

たぬきうどんを頼んだ。

うどんは柔らかい、でも腰がないわけじゃない。

そして、透明感のある出汁にふわりと生姜が香る。

最初は「やりすぎじゃね?」と思った。

でもすぐにわかった――これは計算された“静かな戦”だ。

出汁と生姜は争ってない。

むしろ、茶室のような空間で互いに一礼して、香りの会話をしてる。

「お先にどうぞ」

「いえ、あなたから」

「では、ご一緒に」

……みたいな。

ここまでくると、俺の頭はバグってきた。

なぜ京都は海がないのに、こんなに海の味を知ってるんだ?

帰り際、京都駅前で時間を潰すように「いなせや」へ。

頼んだだし巻き卵は、ふわふわでもしっとりでもない。

箸先で微かに震え、口に入れれば、瞬間的に形を変える。

それはまるで“量子の揺らぎ”だった。

境界のない、確かさのない、なのに確かにうまい。そんな出汁巻きだった。

思わずいつもの癖で醤油をぶっかけようとしたら、隣の姐さんがものすごいを顔した。

「悪い悪い、習慣なんだ」と言って、醬油を引っ込めた。

姐さん、少しだけ笑ってた。

帰りの新幹線。

俺は窓に映った自分をみながら、ふとひらめいた。

――これ全部、千年の陰謀なんじゃないかしらん?

俺の脳内に広がる、出汁情報戦争。

六波羅探題、常盤流北条氏、朝の膳で今日の差配を計る。

「今朝の味噌汁、煮干し多め…?これは西国の気配!」

「昆布が濃い……くっ、北前船がもう京に!」

「報せよ!、内裏へ!」

あるいは、ある日突然白拍子の姫が言う。

「今朝のお澄まし、いつもより鰹節が濃ゅうございました」

――それはつまり、政略結婚の了承の合図。

この都市は、出汁で外交している。

海がないのに、海の魂を操る都市。

乾物と水と火だけで、何百年も“潮の味”を語り継いできた。

京都――ここは甘味の魔都であり、出汁の異界だった。

胃袋は満ちたのに、魂がまだ啜りたがっている。

次こそは腹を空かせて、四条から北へ、西へ、奥へ――

ああ、

くちおしや、京のだし!

くちおしや、俺の未練!

リングアベル

山あいの冷気が、朝まだきの土を濡らしていた。

霧が薄く降りた畑の畝に、霜が白く光っている。

木々はすでにほとんど葉を落とし、紅葉の名残が石垣の上に貼りつくように散っていた。

その向こうに、こぢんまりとした本堂の屋根。

大原の集落の外れ、小高い場所に建つ小さな寺――ここが私の家だった。

戦の終わりから、もうすぐ七年になる。

占領軍の影も、少しずつ薄くなりはじめていた。

けれど、空気の匂いにはまだ、鉄と油と、異国の風が混ざっているように思える。

かつて、鐘が吊られていた場所には、いま何もない。

縄の痕だけが天井の梁に残り、誰も見上げようとしなくなった。

昭和十八年、金属供出で鐘は運び去られた。

「仏様も、今は兵士として戦ってくれるでしょう」

軍人のその言葉を、私は一生忘れられないと思う。

まったく、どのようなご冗談か。

鐘の音が消えてから、本堂のまわりの風景はなぜか少し色褪せて見えた。

あの低く、深く、胸に落ちる音は、毎朝の祈りの代わりだった。

季節の移ろいを告げるものでもあり、

どこかで誰かが「まだここにいる」と知らせる印のようなものでもあった。

私を律する大いなるおつとめは、いまやただの暴力となり忌むべき世界の一部になったと諦めた。

ある日、河原町にある廃棄場を横に見た。

米兵が残していった物資の山、缶詰の空き缶や使い捨てられた靴、英文の書かれた紙きれ。

うずたかく積まれた金属は、シニカルな光を帯び私を拒絶していた。

鉄は、国のために供され、やがて溶かされ、加工され、

戦機となり、弾丸となり、

そして今――缶詰になって帰ってきたのだ。

私はただ、立ち尽くしていた。

魂を返せ。

胸の奥で、その言葉が何度もめぐった。

風が吹いた。

晩秋の風は、葉を鳴らさず、ただ静かに、裾を揺らして通り過ぎていった。

寺に戻ると、庭で息子が遊んでいた。

トマトホールの空き缶に縄を通して作った“缶ぽっくり”――

かポン、かポンと、空き缶を鳴らしながら、よろけながらも楽しげに歩いていた。

「見てて、おかん!」

そう言って笑う顔は、まだ赤らんでいて、風のなかで光っていた。

その音は、かすかに、あの鐘に似ていた。

――ああ、魂は、帰ってきていたのかもしれない。

姿を変えて、声を変えて。

ただ、それを見届ける目だけが、こちらに残っていたのだ。

私は奥から、古い鐘の写真を取り出して仏前に供えた。

静かな、晩秋の午後だった。

雲の切れ間から、陽が差し込んで畳を照らしていた。

鐘はない。

けれど、今日もここで、音が鳴っていた。

バルバレ

北大路バスターミナル行きの市バスに、

私は雨の湿気を背負ったまま滑り込んだ。

運よくひとつだけ空いた座席。車内は満員、熱がこもり、窓は曇っていた。

外は祇園、色を失った古都の顔が、ガラス越しにぼやけて流れていく。

冷房は効いていたが、座席の布地はわずかに湿っていて、

この街の空気がどこか肌を舐めてくるようだった。

東山の斜面を右手に、濃くなった緑の匂いと、アスファルトから立ち上る水蒸気――

梅雨の残り香のような空気が、都市を包んでいた。

ふと、左手に違和感。

視線を落とすと、指先に――蚊。

叩いた瞬間、細く鋭い線のような血の痕が残っていた。

まるで、筆で書いたように、赤い斜線が肌に走っていた。

私は思わずハンカチを出し、その痕跡を拭った。

汚れではない。だが、何かが不穏に見えてしまったのだ。

そのときだった。

数メートル先。

少年が立っていた。まつ毛が異様に長い。

黒曜石のような髪は愁いを帯びたように湿り、光り、細い首筋に雨が落ちたように光っていた。

彼は、右手で首元の虫刺されをかいた。

ただ、それだけのこと。

だが私は、

まるで“呼ばれた”ような感覚に襲われた。

口元に、血を拭ったハンカチをあてたのは、無意識だった。

柔軟剤の香りを突き破って、血の臭いが精神を刺激する。

ただ、そこにいた彼が放った何かと――

拭き取られた血のイメージのオーバーラップが、自分のなかの何かを震わせたのだ。

魂が、揺れた。

本能が励起したのだ。

音はしなかった。だが、たしかに“鳴った”。

感情じゃない。欲望でもない。

それは、動物が風の匂いを嗅ぎ分けるような、古い感覚だった。

私はただ黙って座りながら、呼吸を整え、しばらく目を閉じた。

頭の奥で、知らない旋律が流れていた。

知らないはずの歌。

バスは岡崎を北上し、百万遍を越えたあたりで、

ようやく人がまばらになってきた。

少年はまだ降りない。私も降りない。

目を開けると、彼の肩越しに見えた外の景色――

濡れたアスファルトに、沈む空の色。

気がつけば、血の跡も消えていた。

ただ、血の記憶が私の内側に爪痕を残した。

次の停留所をアナウンスが告げる。

「北大路バスターミナル、北大路バスターミナルです――」

終点だ。

少年は、立ち上がった。

振り返ることはなかった。

ただ、彼が一歩、通路に足を踏み出したとき、

私のなかの何かが、そっと鎮まった。

あれは、何だったのだろう。

言葉では説明できない。

だが確かに、私は“何かと呼吸を揃えた”のだ。

バスを降りる。

北山の空は灰色から淡く滲む青に変わり、雨はもうやんでいた。

エコロケーション

「ようけ通うてくれて、兄ちゃんももう京都人やなあ」

いつもの白川沿いの食堂で、おばちゃんが笑う。

その日は鯖味噌と豆腐の白和え。地味だが、染みる。

僕はそれを黙って頷いて受け取る――もう何年目だろう。

福岡からこっちに出てきて、仕事にも慣れた。

でも、いまだに京都の「会話」は、よくわからないことが多い。

最初は違和感だった。

言葉に“意味”がないように感じたんだ。

たとえば、こんなやり取り。

「新しいパン屋さん、よう並んではるわ」

「ほぉ〜、えらいことやわぁ」

「美味しいんやろか」

「さぁ~」

何も言ってねぇんだよ。

でも音だけは、やけに整ってる。

まるでどこかの民族音楽みたいに、音節が呼応して、

間合いがリズムになって、まるで意味というよりは「音波」みたいだった。

その日、俺は鯖を噛みながら、ふと店内の会話に耳を傾けていた。

背中合わせのテーブルで、常連のじいさんとおばちゃんが喋ってる。

「この間、西さんとこでなあ、ほらあの…な、あの子」

「あぁぁ、あん時のなぁ」

「せやせや、あの話やわ」

――ああ、と思った。

こいつら、会話してない。

いや、意味を交わしていない。

共鳴してるんだ。音とリズムで、互いの精神をなで合ってる。

俺の脳に突然、あるイメージが閃いた。

こいつら、イルカだ。

しかもシロイルカだ。

水の中で、音波を出し合ってる。

脳幹と前頭葉の端っこを直結して、会話の形をしたソナーを撃ち合ってるだけだ。

その瞬間、世界が変わった。

俺は思わず、箸を置いた。

この食堂に、何年も通ってた。

けど、初めて理解した気がした。

京都の人間は、意味で繋がっていない。

音で通じてる。

意味は後から来る。

まず音。音調。間合い。

それが「わかる」という合図になる。

“落ち”がないとされるのは、波の形が美しくないからだ。

俺はふと、窓の外を見た。

白川の水が揺れている。小さな波が陽をはじいて、光を撒いていた。

そのリズムも、会話みたいだった。

たぶん、ずっと前から気づいていたんだろう。

でも脳が理解するまで、数年かかった。

食堂のおばちゃんが笑う。

「兄ちゃん、今日はえらい静かやね」

「……ああ、やっとちょっと、分かった気がして」

俺はかみ合わないリズムで、角ばった言葉を放ち、鯖味噌をひとくち口に運んだ。

あぁ、とぜんなか。

バニシングマンデー

月曜の朝、四条堀川の交差点。

バスを一本遅らせて、スマホをちらっと確認した。

「部長、またお休みです」

Slackに表示された“体調不良”の文字。

もう3ヶ月で6回目だ。

最初は心配してた。でも最近は……なんだろう、

心配とも違う、なんとも言えない感情が胸に残る。

「またですか?」と新人が聞いてきたので、「またやな」と笑って返した。

たぶん、少し苦笑いになってたと思う。

部長は怖い人じゃない。

いや、むしろ優しい。誰よりも。

忙しそうなときでも、僕らの資料をちゃんと見てくれるし、

「うんうん」って、人の話をちゃんと聞く人だ。

なのに、月曜の朝だけ、ぽっかりと空白になる。

私たちがそれを責めないのは、

誰もが、あの人の“何か”に気づいてるからだ。

送別会の夜のこと、よく覚えてる。

部長は笑ってた。いつもよりちょっとテンション高めで。

でも、最後の最後、帰り際にふっと言った。

「もう、ほんまにしんどいねん……」

その瞬間、空気が変わった。

誰もその言葉に返事ができなかった。

重い、というより、まっすぐすぎて、触れられなかった。

あれから、月曜が“こわい日”になったんだと思う。

火曜の朝になると、部長は何事もなかったように来る。

シャワーのあとの石鹸の匂いと、うっすらとしたアルコールの気配。

その“バランス”を、僕は少しだけ察してしまう。

昼の会議で、「気づいたら床で寝ててな……はは、なんでかな」って笑う。

笑えないはずなのに、僕は笑って「お疲れですね」って返す。

それで済ませてしまう、自分が嫌になる。

先週の土曜早朝、ジョギング中に三条で見かけた。

川沿いを一人で歩く部長。

白シャツにヨレたスーツ。

手には缶ビール。

声はかけられなかった。

たぶん、声をかけたら、その朝が壊れそうな気がして。

でも、心のなかでは何度も叫んでた。

「部長、だいじょうぶですか」

何ができるだろう。

代わりに酒を断つことも、苦しさを分け合うこともできない。

でも、見てますよ、ってことぐらいは伝えたい。

そんな気持ちで、今日もコーヒーを2杯おとしてデスクに置く。

部長は、少しだけ嬉しそうに受け取る。

「月曜だけいなくなる魔法」

それが、ある日急に解けるときが来たら――

そのときは、ちゃんと声をかけようと思う。

「部長、ここにいますよ」って。

火曜の石鹸の香りが、今日も、少し切ない。

雪原のミハイル

京都盆地の夏は、暑い。

湿気が皮膚にまとわりつくたび、私はふるさとの風を思い出す。

――ネネツ自治管区。

ツンドラの果てに、私の村はある。

白夜と極夜が交わる、極寒の地。

夏には苔が芽吹き、トナカイが群れを成して歩く。

冬には世界のすべてが白一色に凍りつき、言葉さえも音を立てて凍る。

私はそこで育ち、氷の河を渡り、犬ぞりに揺られて通学した。

沈黙と労働が日常の一部であり、詩は薪のように身体を温めるものだった。

だから私は、京都の「盆踊り」というものを、ずっと奇妙なものだと思っていた。

誘われたのは偶然だった。

宿の女将が「西本願寺で盆踊りがあるよ」と勧めてくれた。

「踊る」と聞いて、私は少しためらった。

私の文化では、踊りは祝祭であり、魂を呼び寄せるものでもある。

だが、京都の夜――提灯の明かりの下、人々は輪になり、笑いながら踊っていた。

誰一人、何かを誇ることなく。誰一人、悲しみを隠すこともなく。

私は浴衣を借りて参加することにした。

帯は小学生の女の子が結んでくれた。彼女は「ロシアの人って、冷凍庫の国で生まれるんやろ?」と笑った。

輪の中に入ったとき、私は少し怖かった。

だが太鼓が響き、音頭が始まると、不思議と身体が動きはじめた。

音に従うことは、ツンドラでも同じだった。

風の唄を聞いて、トナカイを追い、焚き火の爆ぜる音で眠る。

私はただ、静かに踊った。

途中、世話役の老婆に声をかけられた。

「ロシアの人、楽しんでる?」

私は少し考えてから、ロシア語でこう答えた。

――「すべては過ぎ去ったが、過ぎ去ったものが今の我々なのだ。」

彼女は首を傾げたが、すぐに笑って「難しいこと言うなぁ」と言った。

私は思った。

この国の人々は、分からなくても、受け入れる力がある。

ツンドラの人々と、どこか似ている。

夜が更け、提灯が片付けられていく頃。

私は宿に戻らず、鴨川のほとりに腰を下ろした。

スキットルから少しだけウォッカを飲む。

そして、誰もいない空間に向けて、盆踊りの振りをもう一度だけなぞった。

踊ることで、私は誰かと繋がっていた気がした。

死者か、生者か、それはもう関係がなかった。

翌朝、浴衣を丁寧に畳んで返した。

宿の女将は驚いた顔をして「なんやロシアの人、器用やなぁ」と言った。

私は答えなかった。

ただ微笑み、空を見上げた。

ツンドラにはもう雪が降っているだろう。

だが私は、盆踊りのリズムを心に残して、日本の夏を歩いていた。

「なぜ踊るのか」と問われたなら、私はこう答える。

――それは、沈黙よりも確かな祈りだったからだ。

紅蓮白夜

西本願寺盆踊り、俺は“準備の指揮官”だった。

盆踊り当日。

人混み、熱気、キッチンカー、アンソンステージ。

イベントの大成功に、運営係の俺は密かに満足していた。

「完璧やな…」

会場裏、提灯の明かりが壁に揺れる。

焼酎の水割りをプラスチックカップでひと口。

喉の奥を過ぎたあと、ほんのり残る芋の甘みが舌に滲んだ。